Ударный узел электромагнитного перфоратора

Номер патента: 16697

Опубликовано: 16.01.2012

Авторы: Едыгенов Ерик Казтаевич, Кораблев Геннадий Александрович, Ляшков Владимир Иванович

Формула / Реферат

Изобретение относится к горным машинам и

может быть использовано в электромагнитных перфораторах, предназначенных для бурения шпуров и

скважин малого диаметра в породах любой крепости.

Задачей предполагаемого изобретения является

создание более эффективной системы охлаждения

обмоток ударного узла электромагнитного перфоратора.

В предлагаемом ударном узле электромагнитного перфоратора, содержащем магнитопровод, состоящий из ярма с двойными стенками, переднего,

среднего и заднего полюсов, обмотки прямого и

обратного хода, состоящие из секций, размещенных

на кольцевых каркасах с боковыми стенками, охватывающих трубообразную направляющую с продольным ребром на наружной поверхности, переходные окна, выполненные в боковых стенках кольцевых каркасов и в среднем полюсе, расположенные

вдоль продольного ребра одно напротив другого,

торцевые каналы между кольцевыми каркасами,

выполненные в боковых стенках этих каркасов в

виде кольцевых проточек, герметически перекрытых по контуру вставками, входные и выходные

каналы, выполненные в основаниях торцевых каналов и размещенные по разные стороны от переходных окон, соосно размещенные в направляющей

хвостовик буровой штанги, ферромагнитный боек и

амортизатор, на наружной поверхности направляющей выполнены поперечные ребра в количестве

равном количеству торцевых каналов, содержащих

и входной и выходной каналы, каждое поперечное

ребро выполнено в виде ломаной линии с не менее,

чем с двумя изломами и присоединено к продольному ребру началом с одной стороны, а концом - с

другой стороны, каждое поперечное ребро первым и

вторым изломами разделено на три части, из которых первая часть ребра, от его начала до первого

излома, и вторая часть ребра, от его конца до второго излома, размещены по разные стороны от соответствующего этому поперечному ребру торцевого

канала и параллельны друг другу, при этом первая и

вторая части каждого поперечного ребра выполнены такой длины, при которой третья часть ребра,

соединенная в изломах с первыми двумя частями, не

перекрывает ни входной, ни выходной каналы, находящиеся в упомянутом торцевом канале.

Текст

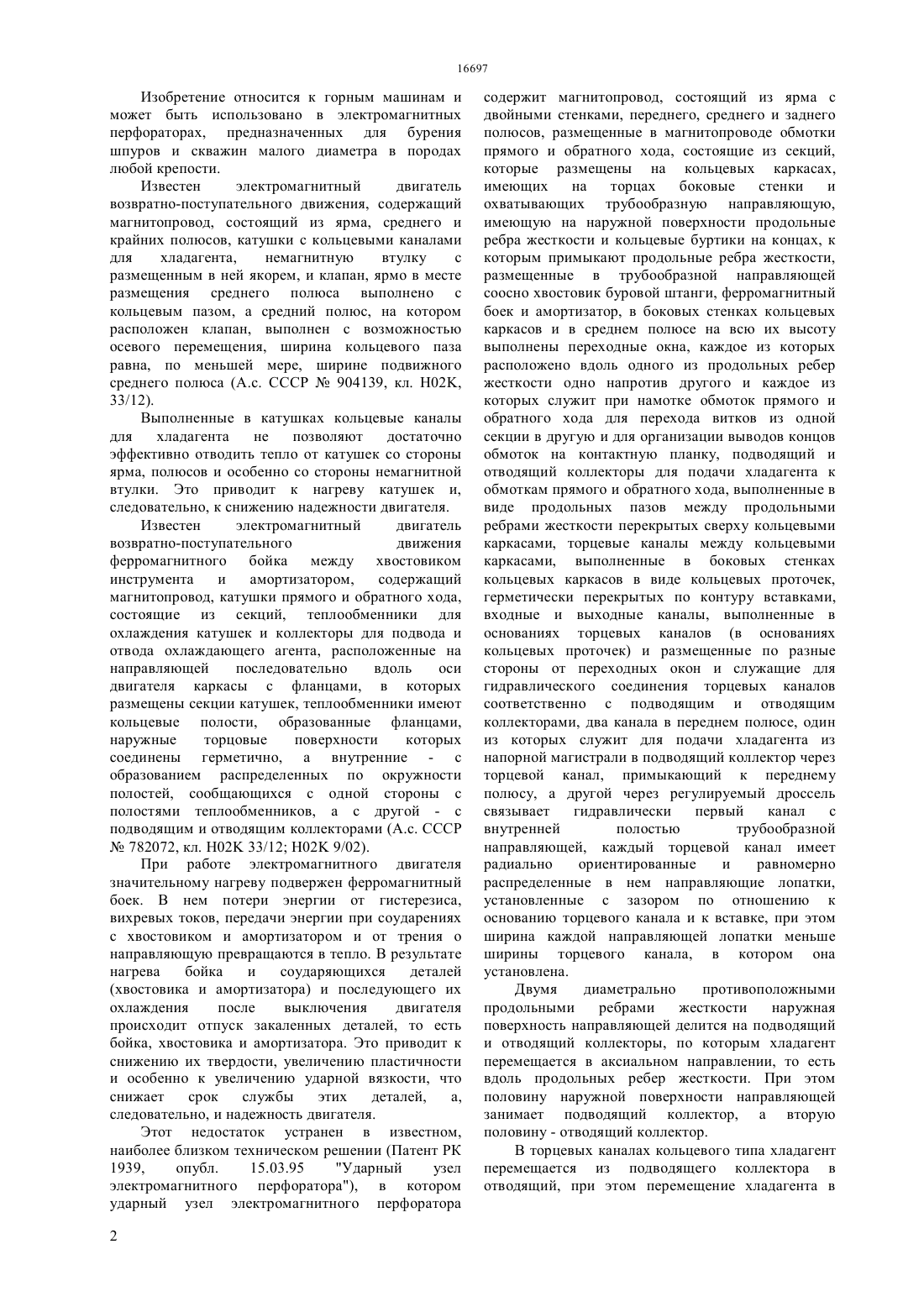

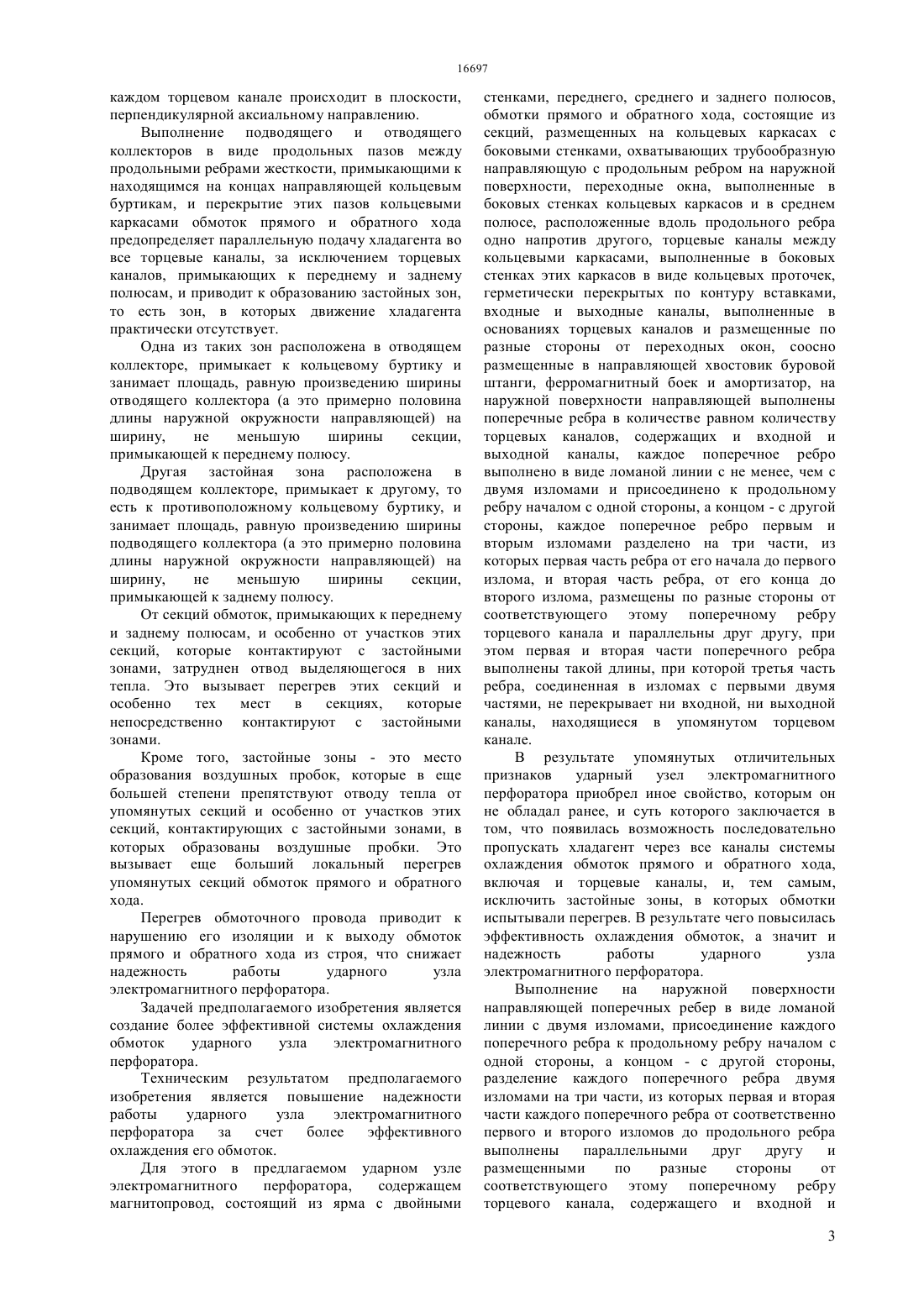

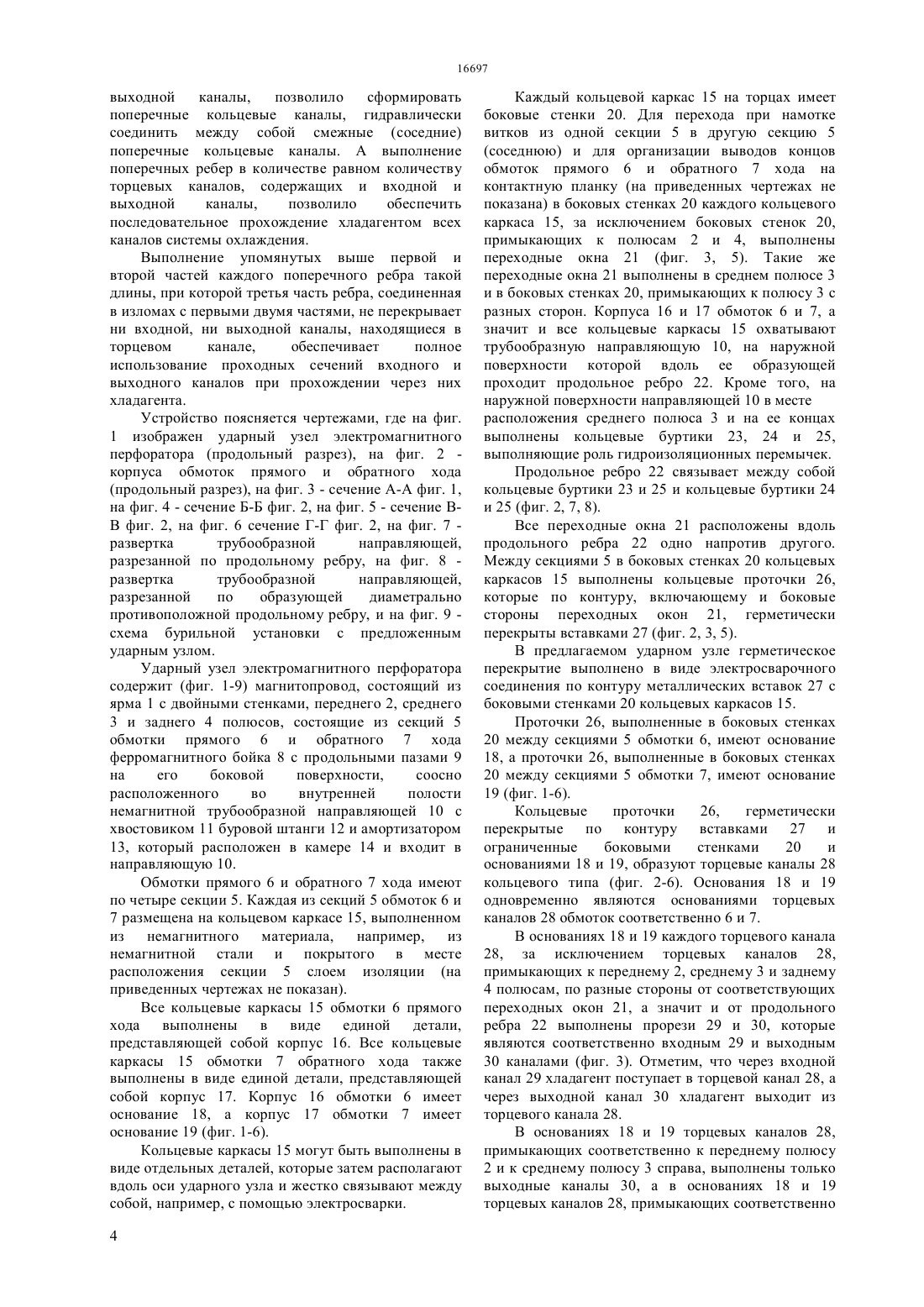

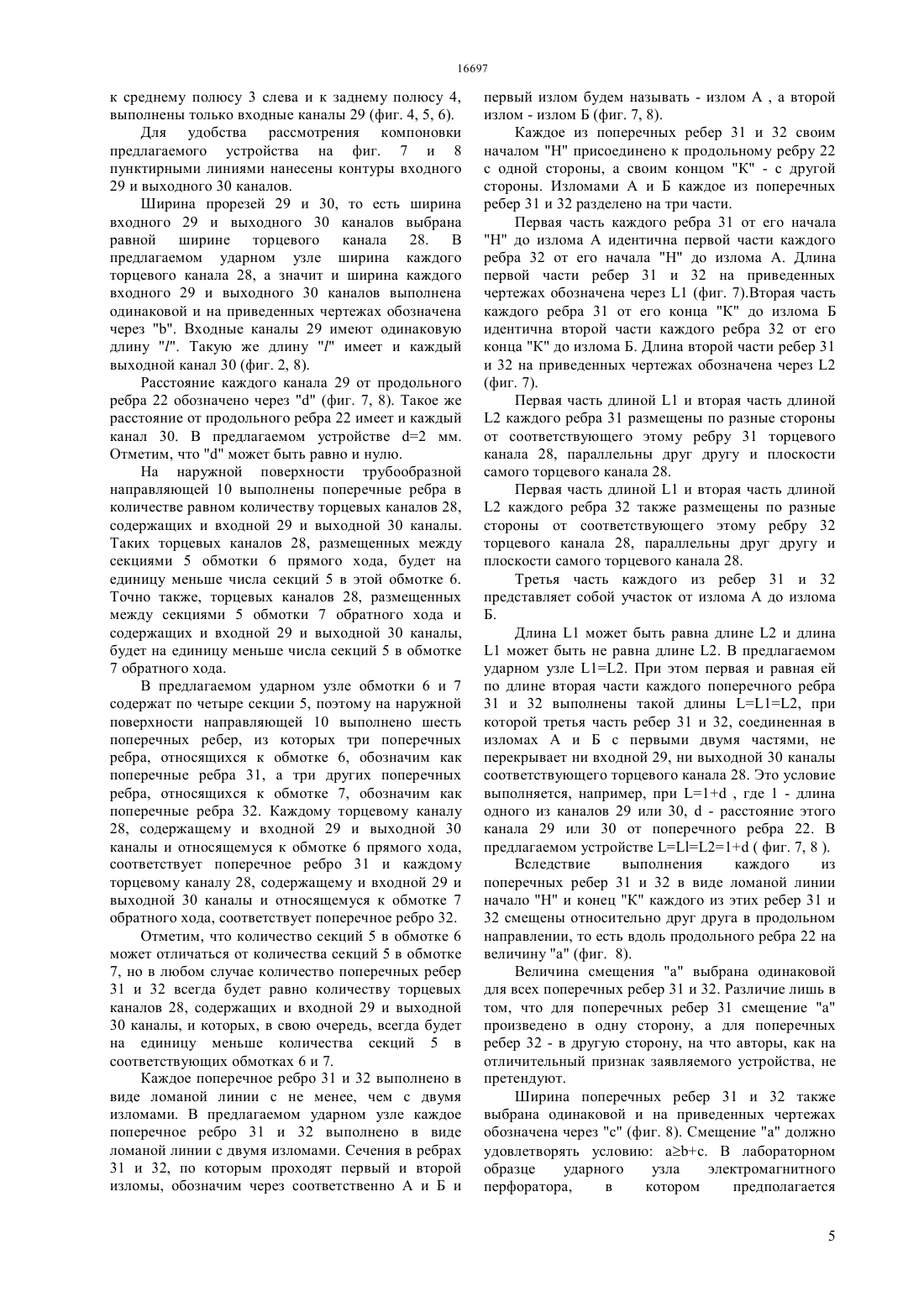

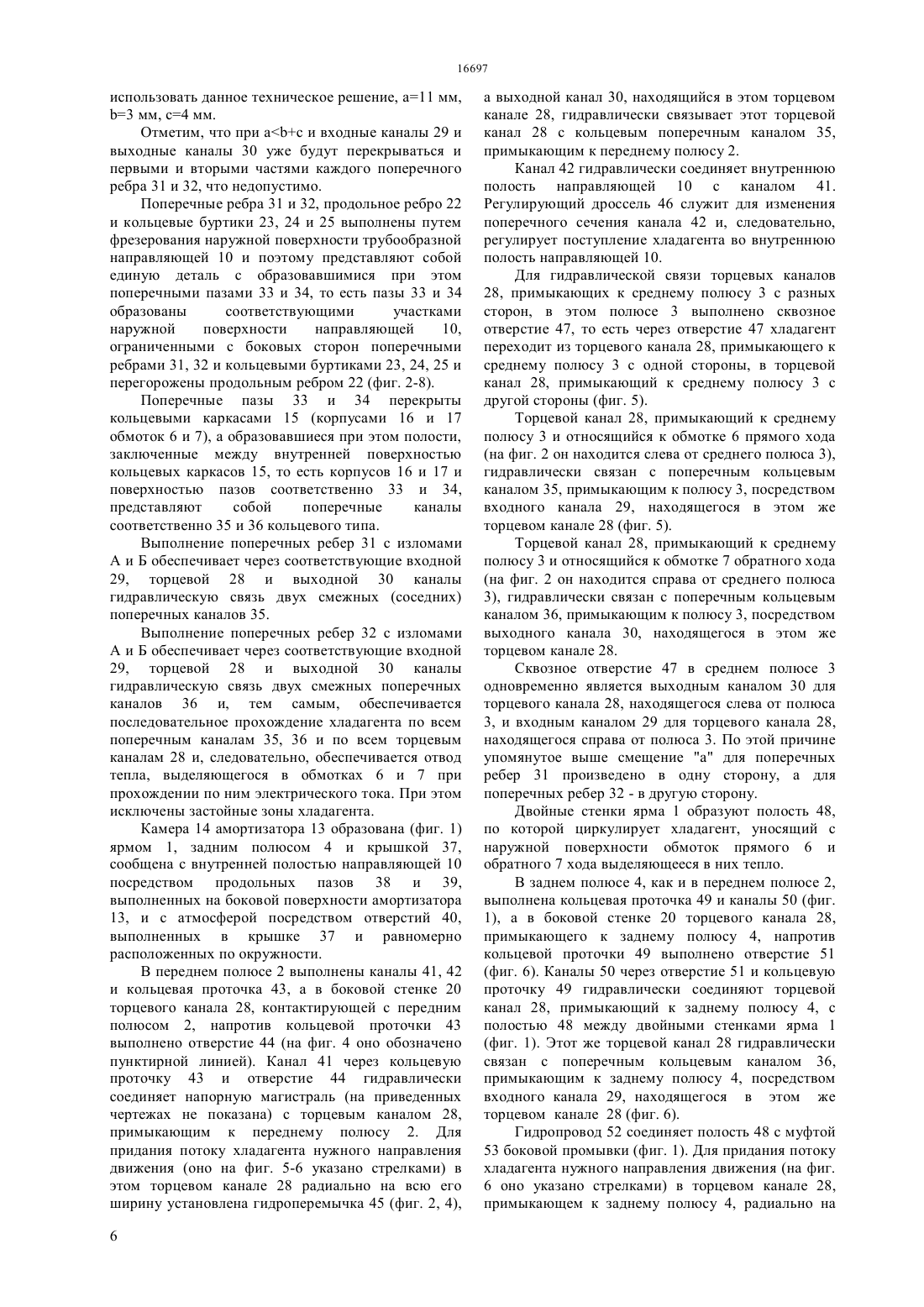

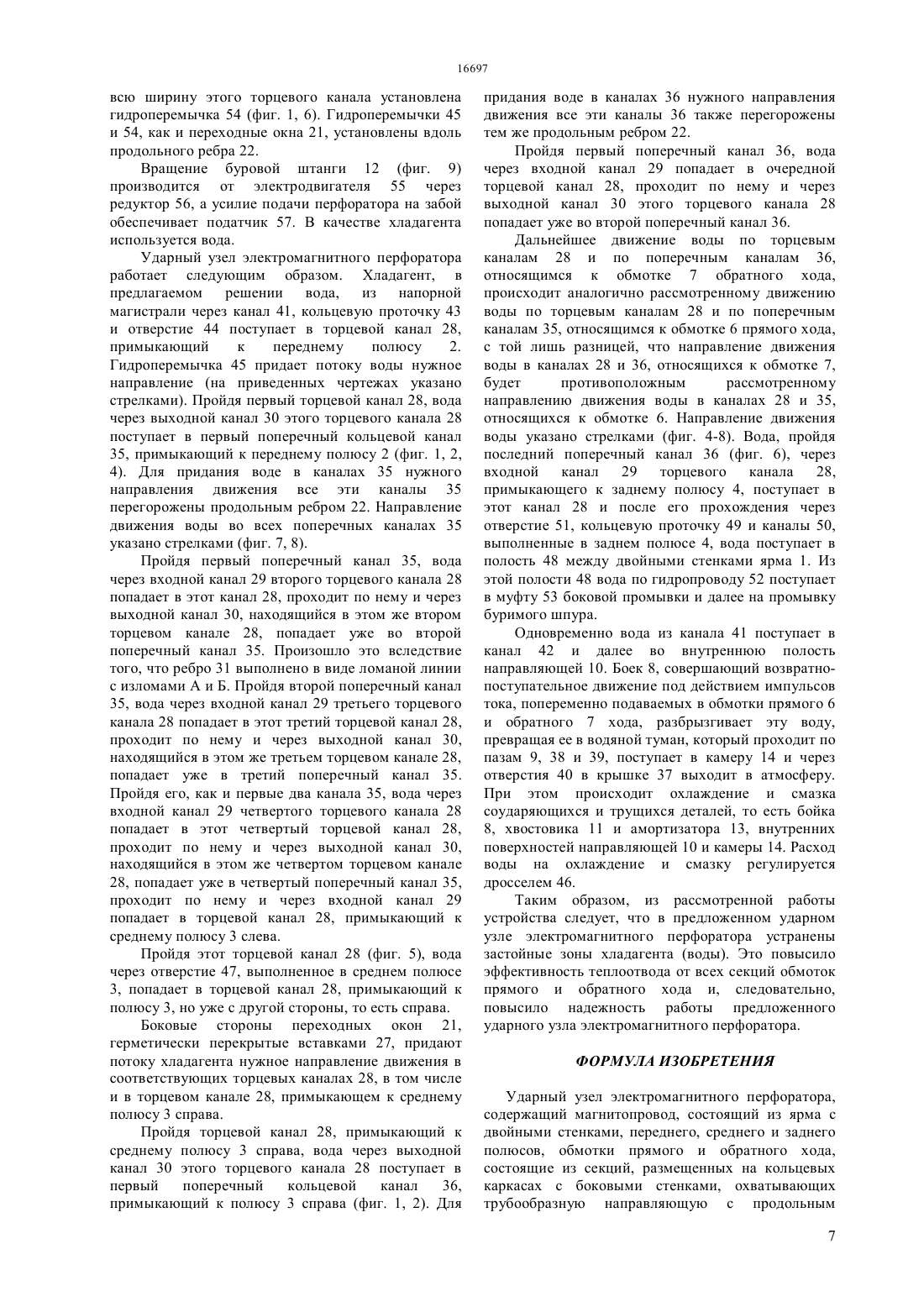

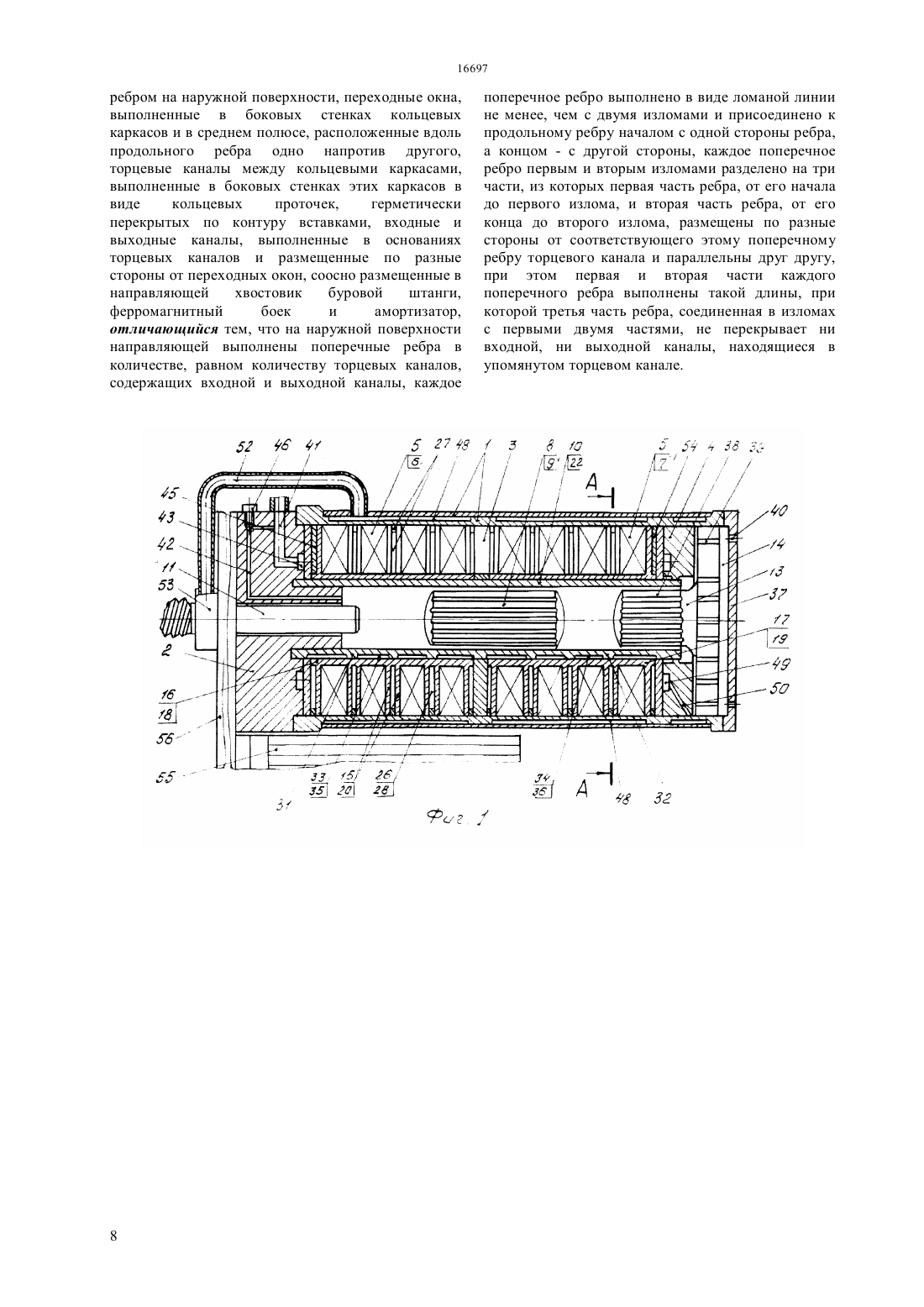

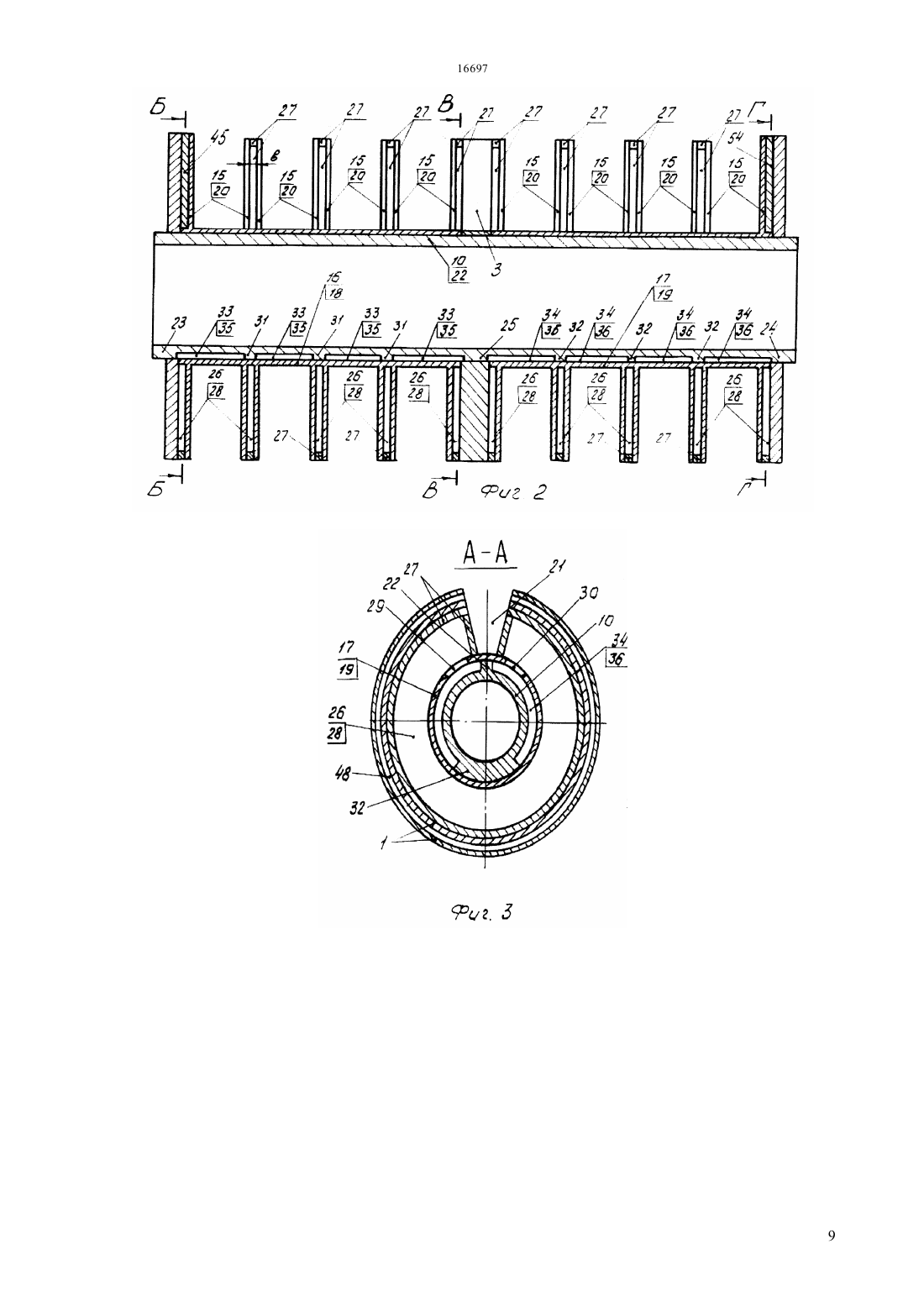

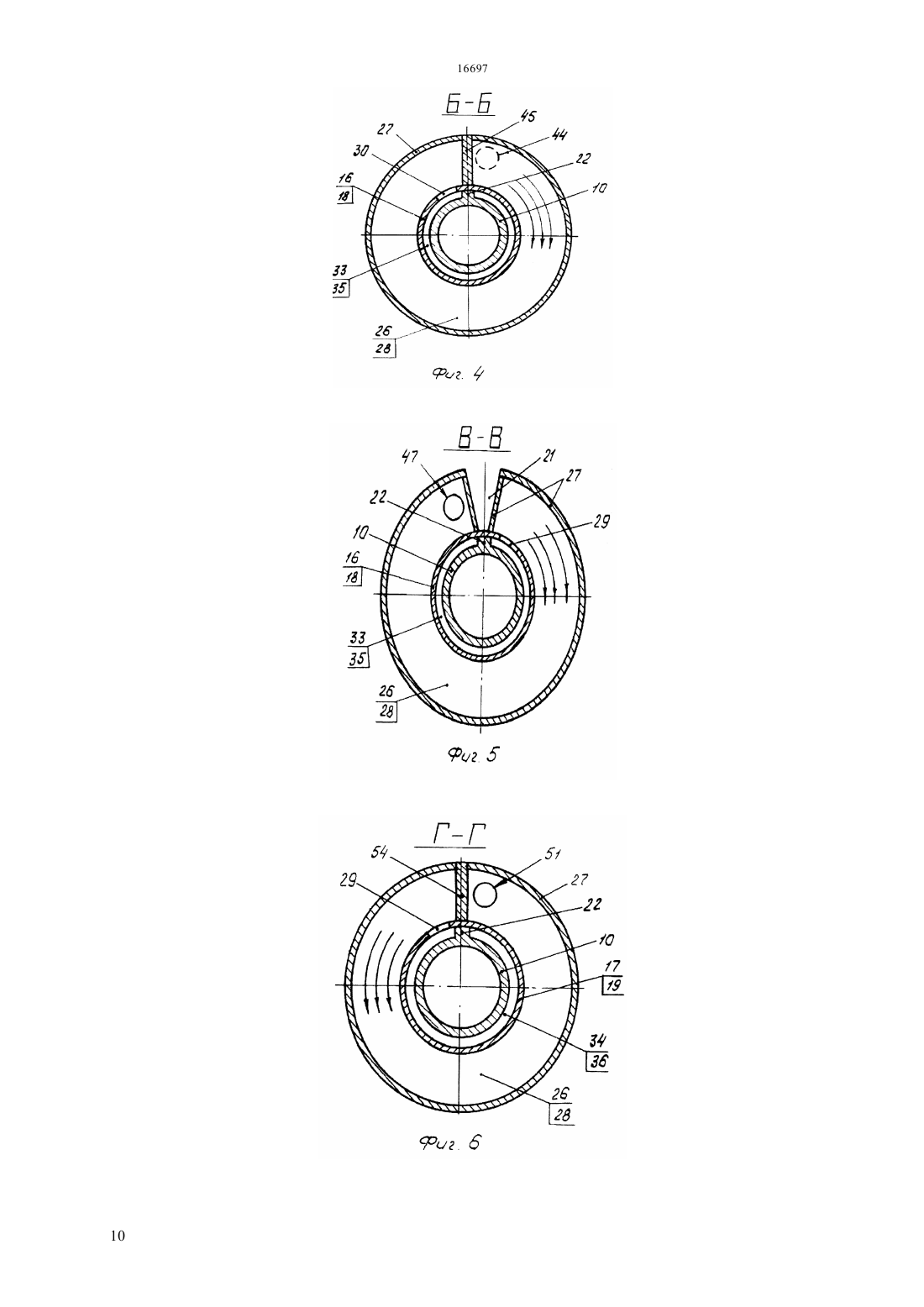

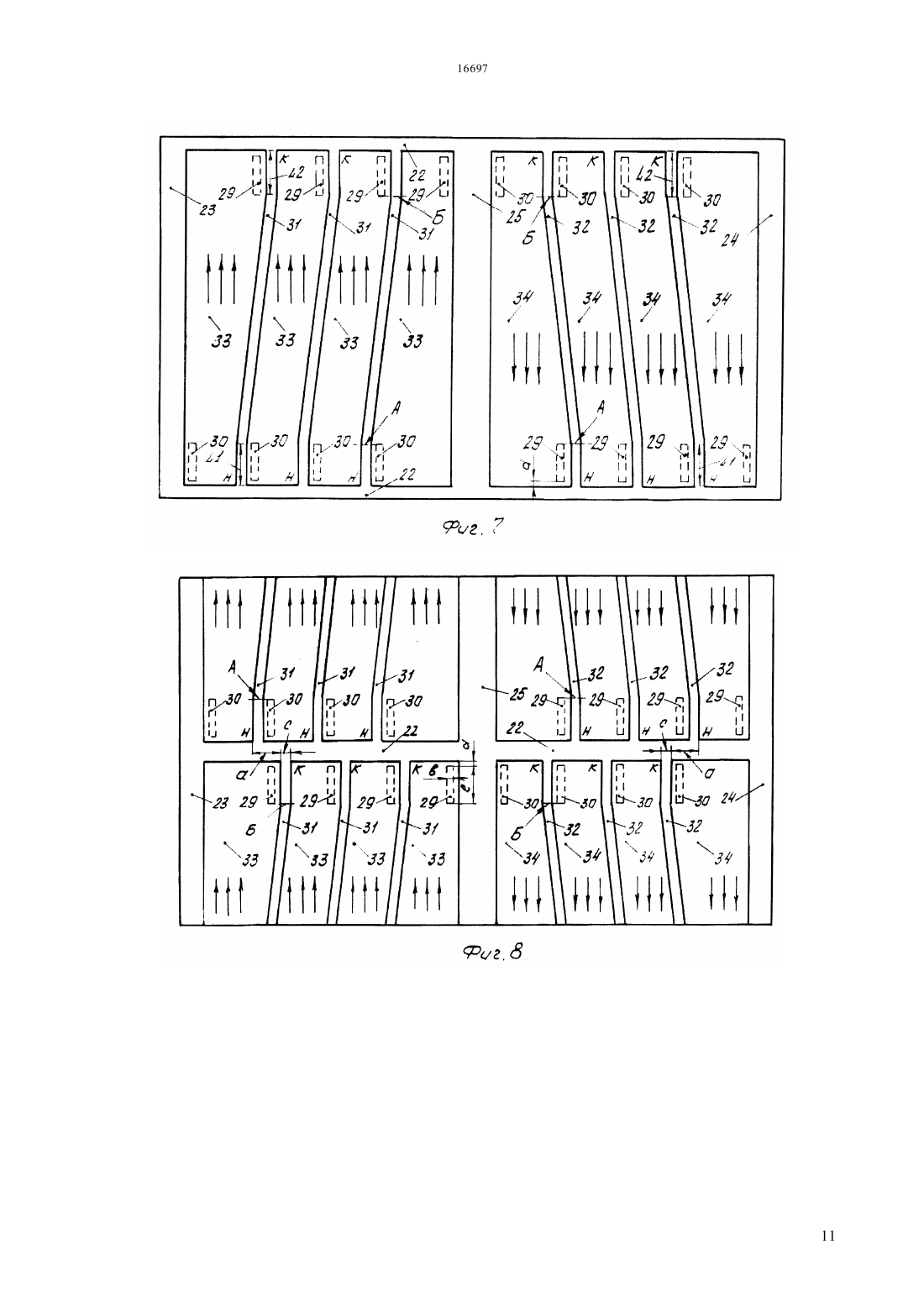

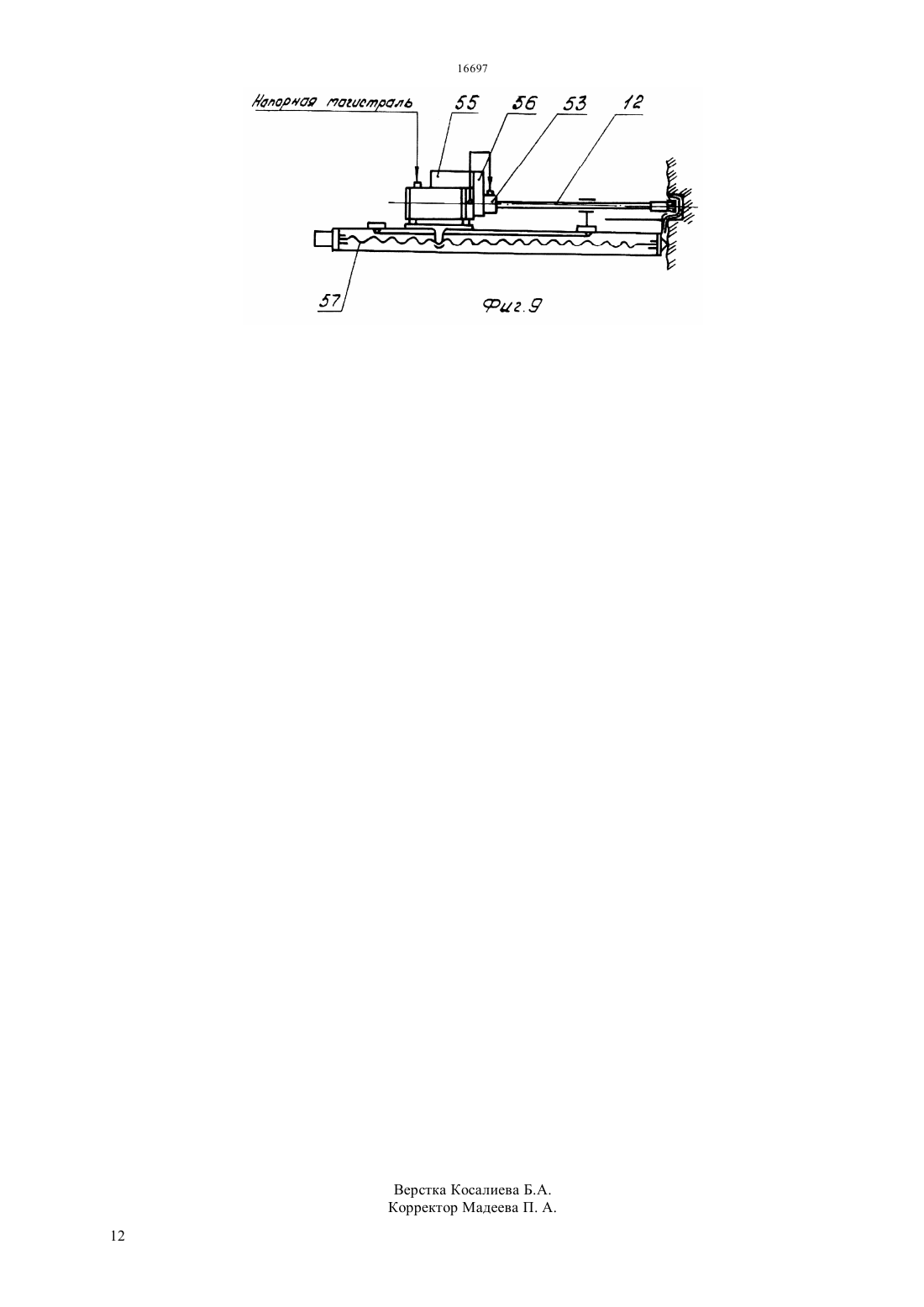

(51) 21 1/22 (2011.01) 21 43/119 (2011.01) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ боковыми стенками, охватывающих трубообразную направляющую с продольным ребром на наружной поверхности, переходные окна, выполненные в боковых стенках кольцевых каркасов и в среднем полюсе, расположенные вдоль продольного ребра одно напротив другого, торцевые каналы между кольцевыми каркасами, выполненные в боковых стенках этих каркасов в виде кольцевых проточек,герметически перекрытых по контуру вставками,входные и выходные каналы, выполненные в основаниях торцевых каналов и размещенные по разные стороны от переходных окон, соосно размещенные в направляющей хвостовик буровой штанги, ферромагнитный боек и амортизатор, на наружной поверхности направляющей выполнены поперечные ребра в количестве равном количеству торцевых каналов, содержащих и входной и выходной каналы, каждое поперечное ребро выполнено в виде ломаной линии с не менее, чем с двумя изломами и присоединено к продольному ребру началом с одной стороны, а концом - с другой стороны, каждое поперечное ребро первым и вторым изломами разделено на три части, из которых первая часть ребра, от его начала до первого излома, и вторая часть ребра, от его конца до второго излома, размещены по разные стороны от соответствующего этому поперечному ребру торцевого канала и параллельны друг другу, при этом первая и вторая части каждого поперечного ребра выполнены такой длины, при которой третья часть ребра, соединенная в изломах с первыми двумя частями, не перекрывает ни входной, ни выходной каналы, находящиеся в упомянутом торцевом канале.(72) Кораблев Геннадий Александрович Едыгенов Ерик Казтаевич Ляшков Владимир Иванович(73) Дочернее государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Институт горного дела им. Д.А. Кунаева Республиканского государственного предприятия Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан(54) УДАРНЫЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРФОРАТОРА(57) Изобретение относится к горным машинам и может быть использовано в электромагнитных перфораторах, предназначенных для бурения шпуров и скважин малого диаметра в породах любой крепости. Задачей предполагаемого изобретения является создание более эффективной системы охлаждения обмоток ударного узла электромагнитного перфоратора. В предлагаемом ударном узле электромагнитного перфоратора,содержащем магнитопровод, состоящий из ярма с двойными стенками, переднего, среднего и заднего полюсов,обмотки прямого и обратного хода, состоящие из секций, размещенных на кольцевых каркасах с Изобретение относится к горным машинам и может быть использовано в электромагнитных перфораторах, предназначенных для бурения шпуров и скважин малого диаметра в породах любой крепости. Известен электромагнитный двигатель возвратно-поступательного движения, содержащий магнитопровод, состоящий из ярма, среднего и крайних полюсов, катушки с кольцевыми каналами для хладагента,немагнитную втулку с размещенным в ней якорем, и клапан, ярмо в месте размещения среднего полюса выполнено с кольцевым пазом, а средний полюс, на котором расположен клапан, выполнен с возможностью осевого перемещения, ширина кольцевого паза равна, по меньшей мере, ширине подвижного среднего полюса (А.с. СССР 904139, кл. Н 02,33/12). Выполненные в катушках кольцевые каналы для хладагента не позволяют достаточно эффективно отводить тепло от катушек со стороны ярма, полюсов и особенно со стороны немагнитной втулки. Это приводит к нагреву катушек и,следовательно, к снижению надежности двигателя. Известен электромагнитный двигатель возвратно-поступательного движения ферромагнитного бойка между хвостовиком инструмента и амортизатором,содержащий магнитопровод, катушки прямого и обратного хода,состоящие из секций, теплообменники для охлаждения катушек и коллекторы для подвода и отвода охлаждающего агента, расположенные на направляющей последовательно вдоль оси двигателя каркасы с фланцами, в которых размещены секции катушек, теплообменники имеют кольцевые полости, образованные фланцами,наружные торцовые поверхности которых соединены герметично, а внутренние - с образованием распределенных по окружности полостей, сообщающихся с одной стороны с полостями теплообменников, а с другой - с подводящим и отводящим коллекторами (.с. СССР 782072, кл. Н 02 33/12 Н 02 9/02). При работе электромагнитного двигателя значительному нагреву подвержен ферромагнитный боек. В нем потери энергии от гистерезиса,вихревых токов, передачи энергии при соударениях с хвостовиком и амортизатором и от трения о направляющую превращаются в тепло. В результате нагрева бойка и соударяющихся деталей(хвостовика и амортизатора) и последующего их охлаждения после выключения двигателя происходит отпуск закаленных деталей, то есть бойка, хвостовика и амортизатора. Это приводит к снижению их твердости, увеличению пластичности и особенно к увеличению ударной вязкости, что снижает срок службы этих деталей,а,следовательно, и надежность двигателя. Этот недостаток устранен в известном,наиболее близком техническом решении (Патент РК 1939,опубл. 15.03.95 Ударный узел электромагнитного перфоратора), в котором ударный узел электромагнитного перфоратора 2 содержит магнитопровод, состоящий из ярма с двойными стенками, переднего, среднего и заднего полюсов, размещенные в магнитопроводе обмотки прямого и обратного хода, состоящие из секций,которые размещены на кольцевых каркасах,имеющих на торцах боковые стенки и охватывающих трубообразную направляющую,имеющую на наружной поверхности продольные ребра жесткости и кольцевые буртики на концах, к которым примыкают продольные ребра жесткости,размещенные в трубообразной направляющей соосно хвостовик буровой штанги, ферромагнитный боек и амортизатор, в боковых стенках кольцевых каркасов и в среднем полюсе на всю их высоту выполнены переходные окна, каждое из которых расположено вдоль одного из продольных ребер жесткости одно напротив другого и каждое из которых служит при намотке обмоток прямого и обратного хода для перехода витков из одной секции в другую и для организации выводов концов обмоток на контактную планку, подводящий и отводящий коллекторы для подачи хладагента к обмоткам прямого и обратного хода, выполненные в виде продольных пазов между продольными ребрами жесткости перекрытых сверху кольцевыми каркасами, торцевые каналы между кольцевыми каркасами, выполненные в боковых стенках кольцевых каркасов в виде кольцевых проточек,герметически перекрытых по контуру вставками,входные и выходные каналы, выполненные в основаниях торцевых каналов (в основаниях кольцевых проточек) и размещенные по разные стороны от переходных окон и служащие для гидравлического соединения торцевых каналов соответственно с подводящим и отводящим коллекторами, два канала в переднем полюсе, один из которых служит для подачи хладагента из напорной магистрали в подводящий коллектор через торцевой канал, примыкающий к переднему полюсу, а другой через регулируемый дроссель связывает гидравлически первый канал с внутренней полостью трубообразной направляющей, каждый торцевой канал имеет радиально ориентированные и равномерно распределенные в нем направляющие лопатки,установленные с зазором по отношению к основанию торцевого канала и к вставке, при этом ширина каждой направляющей лопатки меньше ширины торцевого канала, в котором она установлена. Двумя диаметрально противоположными продольными ребрами жесткости наружная поверхность направляющей делится на подводящий и отводящий коллекторы, по которым хладагент перемещается в аксиальном направлении, то есть вдоль продольных ребер жесткости. При этом половину наружной поверхности направляющей занимает подводящий коллектор, а вторую половину - отводящий коллектор. В торцевых каналах кольцевого типа хладагент перемещается из подводящего коллектора в отводящий, при этом перемещение хладагента в каждом торцевом канале происходит в плоскости,перпендикулярной аксиальному направлению. Выполнение подводящего и отводящего коллекторов в виде продольных пазов между продольными ребрами жесткости, примыкающими к находящимся на концах направляющей кольцевым буртикам, и перекрытие этих пазов кольцевыми каркасами обмоток прямого и обратного хода предопределяет параллельную подачу хладагента во все торцевые каналы, за исключением торцевых каналов, примыкающих к переднему и заднему полюсам, и приводит к образованию застойных зон,то есть зон, в которых движение хладагента практически отсутствует. Одна из таких зон расположена в отводящем коллекторе, примыкает к кольцевому буртику и занимает площадь, равную произведению ширины отводящего коллектора (а это примерно половина длины наружной окружности направляющей) на ширину,не меньшую ширины секции,примыкающей к переднему полюсу. Другая застойная зона расположена в подводящем коллекторе, примыкает к другому, то есть к противоположному кольцевому буртику, и занимает площадь, равную произведению ширины подводящего коллектора (а это примерно половина длины наружной окружности направляющей) на ширину,не меньшую ширины секции,примыкающей к заднему полюсу. От секций обмоток, примыкающих к переднему и заднему полюсам, и особенно от участков этих секций, которые контактируют с застойными зонами, затруднен отвод выделяющегося в них тепла. Это вызывает перегрев этих секций и особенно тех мест в секциях,которые непосредственно контактируют с застойными зонами. Кроме того, застойные зоны - это место образования воздушных пробок, которые в еще большей степени препятствуют отводу тепла от упомянутых секций и особенно от участков этих секций, контактирующих с застойными зонами, в которых образованы воздушные пробки. Это вызывает еще больший локальный перегрев упомянутых секций обмоток прямого и обратного хода. Перегрев обмоточного провода приводит к нарушению его изоляции и к выходу обмоток прямого и обратного хода из строя, что снижает надежность работы ударного узла электромагнитного перфоратора. Задачей предполагаемого изобретения является создание более эффективной системы охлаждения обмоток ударного узла электромагнитного перфоратора. Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение надежности работы ударного узла электромагнитного перфоратора за счет более эффективного охлаждения его обмоток. Для этого в предлагаемом ударном узле электромагнитного перфоратора,содержащем магнитопровод, состоящий из ярма с двойными стенками, переднего, среднего и заднего полюсов,обмотки прямого и обратного хода, состоящие из секций, размещенных на кольцевых каркасах с боковыми стенками, охватывающих трубообразную направляющую с продольным ребром на наружной поверхности, переходные окна, выполненные в боковых стенках кольцевых каркасов и в среднем полюсе, расположенные вдоль продольного ребра одно напротив другого, торцевые каналы между кольцевыми каркасами, выполненные в боковых стенках этих каркасов в виде кольцевых проточек,герметически перекрытых по контуру вставками,входные и выходные каналы, выполненные в основаниях торцевых каналов и размещенные по разные стороны от переходных окон, соосно размещенные в направляющей хвостовик буровой штанги, ферромагнитный боек и амортизатор, на наружной поверхности направляющей выполнены поперечные ребра в количестве равном количеству торцевых каналов, содержащих и входной и выходной каналы, каждое поперечное ребро выполнено в виде ломаной линии с не менее, чем с двумя изломами и присоединено к продольному ребру началом с одной стороны, а концом - с другой стороны, каждое поперечное ребро первым и вторым изломами разделено на три части, из которых первая часть ребра от его начала до первого излома, и вторая часть ребра, от его конца до второго излома, размещены по разные стороны от соответствующего этому поперечному ребру торцевого канала и параллельны друг другу, при этом первая и вторая части поперечного ребра выполнены такой длины, при которой третья часть ребра, соединенная в изломах с первыми двумя частями, не перекрывает ни входной, ни выходной каналы, находящиеся в упомянутом торцевом канале. В результате упомянутых отличительных признаков ударный узел электромагнитного перфоратора приобрел иное свойство, которым он не обладал ранее, и суть которого заключается в том, что появилась возможность последовательно пропускать хладагент через все каналы системы охлаждения обмоток прямого и обратного хода,включая и торцевые каналы, и, тем самым,исключить застойные зоны, в которых обмотки испытывали перегрев. В результате чего повысилась эффективность охлаждения обмоток, а значит и надежность работы ударного узла электромагнитного перфоратора. Выполнение на наружной поверхности направляющей поперечных ребер в виде ломаной линии с двумя изломами, присоединение каждого поперечного ребра к продольному ребру началом с одной стороны, а концом - с другой стороны,разделение каждого поперечного ребра двумя изломами на три части, из которых первая и вторая части каждого поперечного ребра от соответственно первого и второго изломов до продольного ребра выполнены параллельными друг другу и размещенными по разные стороны от соответствующего этому поперечному ребру торцевого канала, содержащего и входной и 3 выходной каналы,позволило сформировать поперечные кольцевые каналы, гидравлически соединить между собой смежные (соседние) поперечные кольцевые каналы. А выполнение поперечных ребер в количестве равном количеству торцевых каналов, содержащих и входной и выходной каналы,позволило обеспечить последовательное прохождение хладагентом всех каналов системы охлаждения. Выполнение упомянутых выше первой и второй частей каждого поперечного ребра такой длины, при которой третья часть ребра, соединенная в изломах с первыми двумя частями, не перекрывает ни входной, ни выходной каналы, находящиеся в торцевом канале,обеспечивает полное использование проходных сечений входного и выходного каналов при прохождении через них хладагента. Устройство поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен ударный узел электромагнитного перфоратора (продольный разрез), на фиг. 2 корпуса обмоток прямого и обратного хода(продольный разрез), на фиг. 3 - сечение А-А фиг. 1,на фиг. 4 - сечение Б-Б фиг. 2, на фиг. 5 - сечение ВВ фиг. 2, на фиг. 6 сечение Г-Г фиг. 2, на фиг. 7 развертка трубообразной направляющей,разрезанной по продольному ребру, на фиг. 8 развертка трубообразной направляющей,разрезанной по образующей диаметрально противоположной продольному ребру, и на фиг. 9 схема бурильной установки с предложенным ударным узлом. Ударный узел электромагнитного перфоратора содержит (фиг. 1-9) магнитопровод, состоящий из ярма 1 с двойными стенками, переднего 2, среднего 3 и заднего 4 полюсов, состоящие из секций 5 обмотки прямого 6 и обратного 7 хода ферромагнитного бойка 8 с продольными пазами 9 на его боковой поверхности,соосно расположенного во внутренней полости немагнитной трубообразной направляющей 10 с хвостовиком 11 буровой штанги 12 и амортизатором 13, который расположен в камере 14 и входит в направляющую 10. Обмотки прямого 6 и обратного 7 хода имеют по четыре секции 5. Каждая из секций 5 обмоток 6 и 7 размещена на кольцевом каркасе 15, выполненном из немагнитного материала, например, из немагнитной стали и покрытого в месте расположения секции 5 слоем изоляции (на приведенных чертежах не показан). Все кольцевые каркасы 15 обмотки 6 прямого хода выполнены в виде единой детали,представляющей собой корпус 16. Все кольцевые каркасы 15 обмотки 7 обратного хода также выполнены в виде единой детали, представляющей собой корпус 17. Корпус 16 обмотки 6 имеет основание 18, а корпус 17 обмотки 7 имеет основание 19 (фиг. 1-6). Кольцевые каркасы 15 могут быть выполнены в виде отдельных деталей, которые затем располагают вдоль оси ударного узла и жестко связывают между собой, например, с помощью электросварки. 4 Каждый кольцевой каркас 15 на торцах имеет боковые стенки 20. Для перехода при намотке витков из одной секции 5 в другую секцию 5(соседнюю) и для организации выводов концов обмоток прямого 6 и обратного 7 хода на контактную планку (на приведенных чертежах не показана) в боковых стенках 20 каждого кольцевого каркаса 15, за исключением боковых стенок 20,примыкающих к полюсам 2 и 4, выполнены переходные окна 21 (фиг. 3, 5). Такие же переходные окна 21 выполнены в среднем полюсе 3 и в боковых стенках 20, примыкающих к полюсу 3 с разных сторон. Корпуса 16 и 17 обмоток 6 и 7, а значит и все кольцевые каркасы 15 охватывают трубообразную направляющую 10, на наружной поверхности которой вдоль ее образующей проходит продольное ребро 22. Кроме того, на наружной поверхности направляющей 10 в месте расположения среднего полюса 3 и на ее концах выполнены кольцевые буртики 23, 24 и 25,выполняющие роль гидроизоляционных перемычек. Продольное ребро 22 связывает между собой кольцевые буртики 23 и 25 и кольцевые буртики 24 и 25 (фиг. 2, 7, 8). Все переходные окна 21 расположены вдоль продольного ребра 22 одно напротив другого. Между секциями 5 в боковых стенках 20 кольцевых каркасов 15 выполнены кольцевые проточки 26,которые по контуру, включающему и боковые стороны переходных окон 21, герметически перекрыты вставками 27 (фиг. 2, 3, 5). В предлагаемом ударном узле герметическое перекрытие выполнено в виде электросварочного соединения по контуру металлических вставок 27 с боковыми стенками 20 кольцевых каркасов 15. Проточки 26, выполненные в боковых стенках 20 между секциями 5 обмотки 6, имеют основание 18, а проточки 26, выполненные в боковых стенках 20 между секциями 5 обмотки 7, имеют основание 19 (фиг. 1-6). Кольцевые проточки 26,герметически перекрытые по контуру вставками 27 и ограниченные боковыми стенками 20 и основаниями 18 и 19, образуют торцевые каналы 28 кольцевого типа (фиг. 2-6). Основания 18 и 19 одновременно являются основаниями торцевых каналов 28 обмоток соответственно 6 и 7. В основаниях 18 и 19 каждого торцевого канала 28, за исключением торцевых каналов 28,примыкающих к переднему 2, среднему 3 и заднему 4 полюсам, по разные стороны от соответствующих переходных окон 21, а значит и от продольного ребра 22 выполнены прорези 29 и 30, которые являются соответственно входным 29 и выходным 30 каналами (фиг. 3). Отметим, что через входной канал 29 хладагент поступает в торцевой канал 28, а через выходной канал 30 хладагент выходит из торцевого канала 28. В основаниях 18 и 19 торцевых каналов 28,примыкающих соответственно к переднему полюсу 2 и к среднему полюсу 3 справа, выполнены только выходные каналы 30, а в основаниях 18 и 19 торцевых каналов 28, примыкающих соответственно к среднему полюсу 3 слева и к заднему полюсу 4,выполнены только входные каналы 29 (фиг. 4, 5, 6). Для удобства рассмотрения компоновки предлагаемого устройства на фиг. 7 и 8 пунктирными линиями нанесены контуры входного 29 и выходного 30 каналов. Ширина прорезей 29 и 30, то есть ширина входного 29 и выходного 30 каналов выбрана равной ширине торцевого канала 28. В предлагаемом ударном узле ширина каждого торцевого канала 28, а значит и ширина каждого входного 29 и выходного 30 каналов выполнена одинаковой и на приведенных чертежах обозначена через . Входные каналы 29 имеют одинаковую длину . Такую же длинуимеет и каждый выходной канал 30 (фиг. 2, 8). Расстояние каждого канала 29 от продольного ребра 22 обозначено через(фиг. 7, 8). Такое же расстояние от продольного ребра 22 имеет и каждый канал 30. В предлагаемом устройстве 2 мм. Отметим, чтоможет быть равно и нулю. На наружной поверхности трубообразной направляющей 10 выполнены поперечные ребра в количестве равном количеству торцевых каналов 28,содержащих и входной 29 и выходной 30 каналы. Таких торцевых каналов 28, размещенных между секциями 5 обмотки 6 прямого хода, будет на единицу меньше числа секций 5 в этой обмотке 6. Точно также, торцевых каналов 28, размещенных между секциями 5 обмотки 7 обратного хода и содержащих и входной 29 и выходной 30 каналы,будет на единицу меньше числа секций 5 в обмотке 7 обратного хода. В предлагаемом ударном узле обмотки 6 и 7 содержат по четыре секции 5, поэтому на наружной поверхности направляющей 10 выполнено шесть поперечных ребер, из которых три поперечных ребра, относящихся к обмотке 6, обозначим как поперечные ребра 31, а три других поперечных ребра, относящихся к обмотке 7, обозначим как поперечные ребра 32. Каждому торцевому каналу 28, содержащему и входной 29 и выходной 30 каналы и относящемуся к обмотке 6 прямого хода,соответствует поперечное ребро 31 и каждому торцевому каналу 28, содержащему и входной 29 и выходной 30 каналы и относящемуся к обмотке 7 обратного хода, соответствует поперечное ребро 32. Отметим, что количество секций 5 в обмотке 6 может отличаться от количества секций 5 в обмотке 7, но в любом случае количество поперечных ребер 31 и 32 всегда будет равно количеству торцевых каналов 28, содержащих и входной 29 и выходной 30 каналы, и которых, в свою очередь, всегда будет на единицу меньше количества секций 5 в соответствующих обмотках 6 и 7. Каждое поперечное ребро 31 и 32 выполнено в виде ломаной линии с не менее, чем с двумя изломами. В предлагаемом ударном узле каждое поперечное ребро 31 и 32 выполнено в виде ломаной линии с двумя изломами. Сечения в ребрах 31 и 32, по которым проходят первый и второй изломы, обозначим через соответственно А и Б и первый излом будем называть - излом А , а второй излом - излом Б (фиг. 7, 8). Каждое из поперечных ребер 31 и 32 своим началом Н присоединено к продольному ребру 22 с одной стороны, а своим концом К - с другой стороны. Изломами А и Б каждое из поперечных ребер 31 и 32 разделено на три части. Первая часть каждого ребра 31 от его начала Н до излома А идентична первой части каждого ребра 32 от его начала Н до излома А. Длина первой части ребер 31 и 32 на приведенных чертежах обозначена через 1 (фиг. 7).Вторая часть каждого ребра 31 от его конца К до излома Б идентична второй части каждого ребра 32 от его конца К до излома Б. Длина второй части ребер 31 и 32 на приведенных чертежах обозначена через 2(фиг. 7). Первая часть длиной 1 и вторая часть длиной 2 каждого ребра 31 размещены по разные стороны от соответствующего этому ребру 31 торцевого канала 28, параллельны друг другу и плоскости самого торцевого канала 28. Первая часть длиной 1 и вторая часть длиной 2 каждого ребра 32 также размещены по разные стороны от соответствующего этому ребру 32 торцевого канала 28, параллельны друг другу и плоскости самого торцевого канала 28. Третья часть каждого из ребер 31 и 32 представляет собой участок от излома А до излома Б. Длина 1 может быть равна длине 2 и длина 1 может быть не равна длине 2. В предлагаемом ударном узле 12. При этом первая и равная ей по длине вторая части каждого поперечного ребра 31 и 32 выполнены такой длины 12, при которой третья часть ребер 31 и 32, соединенная в изломах А и Б с первыми двумя частями, не перекрывает ни входной 29, ни выходной 30 каналы соответствующего торцевого канала 28. Это условие выполняется, например, при 1 , где 1 - длина одного из каналов 29 или 30,- расстояние этого канала 29 или 30 от поперечного ребра 22. В предлагаемом устройстве 21 ( фиг. 7, 8 ). Вследствие выполнения каждого из поперечных ребер 31 и 32 в виде ломаной линии начало Н и конец К каждого из этих ребер 31 и 32 смещены относительно друг друга в продольном направлении, то есть вдоль продольного ребра 22 на величину а (фиг. 8). Величина смещения а выбрана одинаковой для всех поперечных ребер 31 и 32. Различие лишь в том, что для поперечных ребер 31 смещение а произведено в одну сторону, а для поперечных ребер 32 - в другую сторону, на что авторы, как на отличительный признак заявляемого устройства, не претендуют. Ширина поперечных ребер 31 и 32 также выбрана одинаковой и на приведенных чертежах обозначена через с (фиг. 8). Смещение а должно удовлетворять условию с. В лабораторном образце ударного узла электромагнитного перфоратора,в котором предполагается 5 использовать данное техническое решение, а 11 мм,3 мм, с 4 мм. Отметим, что при ас и входные каналы 29 и выходные каналы 30 уже будут перекрываться и первыми и вторыми частями каждого поперечного ребра 31 и 32, что недопустимо. Поперечные ребра 31 и 32, продольное ребро 22 и кольцевые буртики 23, 24 и 25 выполнены путем фрезерования наружной поверхности трубообразной направляющей 10 и поэтому представляют собой единую деталь с образовавшимися при этом поперечными пазами 33 и 34, то есть пазы 33 и 34 образованы соответствующими участками наружной поверхности направляющей 10,ограниченными с боковых сторон поперечными ребрами 31, 32 и кольцевыми буртиками 23, 24, 25 и перегорожены продольным ребром 22 (фиг. 2-8). Поперечные пазы 33 и 34 перекрыты кольцевыми каркасами 15 (корпусами 16 и 17 обмоток 6 и 7), а образовавшиеся при этом полости,заключенные между внутренней поверхностью кольцевых каркасов 15, то есть корпусов 16 и 17 и поверхностью пазов соответственно 33 и 34,представляют собой поперечные каналы соответственно 35 и 36 кольцевого типа. Выполнение поперечных ребер 31 с изломами А и Б обеспечивает через соответствующие входной 29, торцевой 28 и выходной 30 каналы гидравлическую связь двух смежных (соседних) поперечных каналов 35. Выполнение поперечных ребер 32 с изломами А и Б обеспечивает через соответствующие входной 29, торцевой 28 и выходной 30 каналы гидравлическую связь двух смежных поперечных каналов 36 и, тем самым, обеспечивается последовательное прохождение хладагента по всем поперечным каналам 35, 36 и по всем торцевым каналам 28 и, следовательно, обеспечивается отвод тепла, выделяющегося в обмотках 6 и 7 при прохождении по ним электрического тока. При этом исключены застойные зоны хладагента. Камера 14 амортизатора 13 образована (фиг. 1) ярмом 1, задним полюсом 4 и крышкой 37,сообщена с внутренней полостью направляющей 10 посредством продольных пазов 38 и 39,выполненных на боковой поверхности амортизатора 13, и с атмосферой посредством отверстий 40,выполненных в крышке 37 и равномерно расположенных по окружности. В переднем полюсе 2 выполнены каналы 41, 42 и кольцевая проточка 43, а в боковой стенке 20 торцевого канала 28, контактирующей с передним полюсом 2, напротив кольцевой проточки 43 выполнено отверстие 44 (на фиг. 4 оно обозначено пунктирной линией). Канал 41 через кольцевую проточку 43 и отверстие 44 гидравлически соединяет напорную магистраль (на приведенных чертежах не показана) с торцевым каналом 28,примыкающим к переднему полюсу 2. Для придания потоку хладагента нужного направления движения (оно на фиг. 5-6 указано стрелками) в этом торцевом канале 28 радиально на всю его ширину установлена гидроперемычка 45 (фиг. 2, 4),6 а выходной канал 30, находящийся в этом торцевом канале 28, гидравлически связывает этот торцевой канал 28 с кольцевым поперечным каналом 35,примыкающим к переднему полюсу 2. Канал 42 гидравлически соединяет внутреннюю полость направляющей 10 с каналом 41. Регулирующий дроссель 46 служит для изменения поперечного сечения канала 42 и, следовательно,регулирует поступление хладагента во внутреннюю полость направляющей 10. Для гидравлической связи торцевых каналов 28, примыкающих к среднему полюсу 3 с разных сторон, в этом полюсе 3 выполнено сквозное отверстие 47, то есть через отверстие 47 хладагент переходит из торцевого канала 28, примыкающего к среднему полюсу 3 с одной стороны, в торцевой канал 28, примыкающий к среднему полюсу 3 с другой стороны (фиг. 5). Торцевой канал 28, примыкающий к среднему полюсу 3 и относящийся к обмотке 6 прямого хода(на фиг. 2 он находится слева от среднего полюса 3),гидравлически связан с поперечным кольцевым каналом 35, примыкающим к полюсу 3, посредством входного канала 29, находящегося в этом же торцевом канале 28 (фиг. 5). Торцевой канал 28, примыкающий к среднему полюсу 3 и относящийся к обмотке 7 обратного хода(на фиг. 2 он находится справа от среднего полюса 3), гидравлически связан с поперечным кольцевым каналом 36, примыкающим к полюсу 3, посредством выходного канала 30, находящегося в этом же торцевом канале 28. Сквозное отверстие 47 в среднем полюсе 3 одновременно является выходным каналом 30 для торцевого канала 28, находящегося слева от полюса 3, и входным каналом 29 для торцевого канала 28,находящегося справа от полюса 3. По этой причине упомянутое выше смещение а для поперечных ребер 31 произведено в одну сторону, а для поперечных ребер 32 - в другую сторону. Двойные стенки ярма 1 образуют полость 48,по которой циркулирует хладагент, уносящий с наружной поверхности обмоток прямого 6 и обратного 7 хода выделяющееся в них тепло. В заднем полюсе 4, как и в переднем полюсе 2,выполнена кольцевая проточка 49 и каналы 50 (фиг. 1), а в боковой стенке 20 торцевого канала 28,примыкающего к заднему полюсу 4, напротив кольцевой проточки 49 выполнено отверстие 51(фиг. 6). Каналы 50 через отверстие 51 и кольцевую проточку 49 гидравлически соединяют торцевой канал 28, примыкающий к заднему полюсу 4, с полостью 48 между двойными стенками ярма 1(фиг. 1). Этот же торцевой канал 28 гидравлически связан с поперечным кольцевым каналом 36,примыкающим к заднему полюсу 4, посредством входного канала 29, находящегося в этом же торцевом канале 28 (фиг. 6). Гидропровод 52 соединяет полость 48 с муфтой 53 боковой промывки (фиг. 1). Для придания потоку хладагента нужного направления движения (на фиг. 6 оно указано стрелками) в торцевом канале 28,примыкающем к заднему полюсу 4, радиально на всю ширину этого торцевого канала установлена гидроперемычка 54 (фиг. 1, 6). Гидроперемычки 45 и 54, как и переходные окна 21, установлены вдоль продольного ребра 22. Вращение буровой штанги 12 (фиг. 9) производится от электродвигателя 55 через редуктор 56, а усилие подачи перфоратора на забой обеспечивает податчик 57. В качестве хладагента используется вода. Ударный узел электромагнитного перфоратора работает следующим образом. Хладагент, в предлагаемом решении вода, из напорной магистрали через канал 41, кольцевую проточку 43 и отверстие 44 поступает в торцевой канал 28,примыкающий к переднему полюсу 2. Гидроперемычка 45 придает потоку воды нужное направление (на приведенных чертежах указано стрелками). Пройдя первый торцевой канал 28, вода через выходной канал 30 этого торцевого канала 28 поступает в первый поперечный кольцевой канал 35, примыкающий к переднему полюсу 2 (фиг. 1, 2,4). Для придания воде в каналах 35 нужного направления движения все эти каналы 35 перегорожены продольным ребром 22. Направление движения воды во всех поперечных каналах 35 указано стрелками (фиг. 7, 8). Пройдя первый поперечный канал 35, вода через входной канал 29 второго торцевого канала 28 попадает в этот канал 28, проходит по нему и через выходной канал 30, находящийся в этом же втором торцевом канале 28, попадает уже во второй поперечный канал 35. Произошло это вследствие того, что ребро 31 выполнено в виде ломаной линии с изломами А и Б. Пройдя второй поперечный канал 35, вода через входной канал 29 третьего торцевого канала 28 попадает в этот третий торцевой канал 28,проходит по нему и через выходной канал 30,находящийся в этом же третьем торцевом канале 28,попадает уже в третий поперечный канал 35. Пройдя его, как и первые два канала 35, вода через входной канал 29 четвертого торцевого канала 28 попадает в этот четвертый торцевой канал 28,проходит по нему и через выходной канал 30,находящийся в этом же четвертом торцевом канале 28, попадает уже в четвертый поперечный канал 35,проходит по нему и через входной канал 29 попадает в торцевой канал 28, примыкающий к среднему полюсу 3 слева. Пройдя этот торцевой канал 28 (фиг. 5), вода через отверстие 47, выполненное в среднем полюсе 3, попадает в торцевой канал 28, примыкающий к полюсу 3, но уже с другой стороны, то есть справа. Боковые стороны переходных окон 21,герметически перекрытые вставками 27, придают потоку хладагента нужное направление движения в соответствующих торцевых каналах 28, в том числе и в торцевом канале 28, примыкающем к среднему полюсу 3 справа. Пройдя торцевой канал 28, примыкающий к среднему полюсу 3 справа, вода через выходной канал 30 этого торцевого канала 28 поступает в первый поперечный кольцевой канал 36,примыкающий к полюсу 3 справа (фиг. 1, 2). Для придания воде в каналах 36 нужного направления движения все эти каналы 36 также перегорожены тем же продольным ребром 22. Пройдя первый поперечный канал 36, вода через входной канал 29 попадает в очередной торцевой канал 28, проходит по нему и через выходной канал 30 этого торцевого канала 28 попадает уже во второй поперечный канал 36. Дальнейшее движение воды по торцевым каналам 28 и по поперечным каналам 36,относящимся к обмотке 7 обратного хода,происходит аналогично рассмотренному движению воды по торцевым каналам 28 и по поперечным каналам 35, относящимся к обмотке 6 прямого хода,с той лишь разницей, что направление движения воды в каналах 28 и 36, относящихся к обмотке 7,будет противоположным рассмотренному направлению движения воды в каналах 28 и 35,относящихся к обмотке 6. Направление движения воды указано стрелками (фиг. 4-8). Вода, пройдя последний поперечный канал 36 (фиг. 6), через входной канал 29 торцевого канала 28,примыкающего к заднему полюсу 4, поступает в этот канал 28 и после его прохождения через отверстие 51, кольцевую проточку 49 и каналы 50,выполненные в заднем полюсе 4, вода поступает в полость 48 между двойными стенками ярма 1. Из этой полости 48 вода по гидропроводу 52 поступает в муфту 53 боковой промывки и далее на промывку буримого шпура. Одновременно вода из канала 41 поступает в канал 42 и далее во внутреннюю полость направляющей 10. Боек 8, совершающий возвратнопоступательное движение под действием импульсов тока, попеременно подаваемых в обмотки прямого 6 и обратного 7 хода, разбрызгивает эту воду,превращая ее в водяной туман, который проходит по пазам 9, 38 и 39, поступает в камеру 14 и через отверстия 40 в крышке 37 выходит в атмосферу. При этом происходит охлаждение и смазка соударяющихся и трущихся деталей, то есть бойка 8, хвостовика 11 и амортизатора 13, внутренних поверхностей направляющей 10 и камеры 14. Расход воды на охлаждение и смазку регулируется дросселем 46. Таким образом, из рассмотренной работы устройства следует, что в предложенном ударном узле электромагнитного перфоратора устранены застойные зоны хладагента (воды). Это повысило эффективность теплоотвода от всех секций обмоток прямого и обратного хода и, следовательно,повысило надежность работы предложенного ударного узла электромагнитного перфоратора. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Ударный узел электромагнитного перфоратора,содержащий магнитопровод, состоящий из ярма с двойными стенками, переднего, среднего и заднего полюсов, обмотки прямого и обратного хода,состоящие из секций, размещенных на кольцевых каркасах с боковыми стенками, охватывающих трубообразную направляющую с продольным 7 ребром на наружной поверхности, переходные окна,выполненные в боковых стенках кольцевых каркасов и в среднем полюсе, расположенные вдоль продольного ребра одно напротив другого,торцевые каналы между кольцевыми каркасами,выполненные в боковых стенках этих каркасов в виде кольцевых проточек,герметически перекрытых по контуру вставками, входные и выходные каналы, выполненные в основаниях торцевых каналов и размещенные по разные стороны от переходных окон, соосно размещенные в направляющей хвостовик буровой штанги,ферромагнитный боек и амортизатор,отличающийся тем, что на наружной поверхности направляющей выполнены поперечные ребра в количестве, равном количеству торцевых каналов,содержащих входной и выходной каналы, каждое поперечное ребро выполнено в виде ломаной линии не менее, чем с двумя изломами и присоединено к продольному ребру началом с одной стороны ребра,а концом - с другой стороны, каждое поперечное ребро первым и вторым изломами разделено на три части, из которых первая часть ребра, от его начала до первого излома, и вторая часть ребра, от его конца до второго излома, размещены по разные стороны от соответствующего этому поперечному ребру торцевого канала и параллельны друг другу,при этом первая и вторая части каждого поперечного ребра выполнены такой длины, при которой третья часть реб, соединенная в изломах с первыми двумя частями, не перекрывает ни входной, ни выходной каналы, находящиеся в упомянутом торцевом канале.

МПК / Метки

МПК: E21B 1/22, E21B 43/119

Метки: электромагнитного, узел, перфоратора, ударный

Код ссылки

<a href="https://kz.patents.su/12-16697-udarnyjj-uzel-elektromagnitnogo-perforatora.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Ударный узел электромагнитного перфоратора</a>

Предыдущий патент: Кузов вагона с поручением составителя (варианты)

Следующий патент: Лечебно-профилактическое средство “ХАЕР” для профилактики и лечения туберкулеза

Случайный патент: Регулятор расхода