Способ испытания засоленных грунтов

Формула / Реферат

Областью применения предполагаемого изобретения является строительство зданий и сооружений, которая касается исследования состава и свойств грунтов основания. Достигаемый при этом технический результат - расширение диапазона исследуемых параметров, определяющих величину и динамику развития суффозионных и деформационных процессов в грунтах, повышение достоверности и точности определения данных для конкретных условий проектируемого объекта. Цель достигается путем испытания трех идентичных образцов грунта, закладываемых в компрессионный прибор и подвергаемых замачиванию, ступенчатому нагружению и фильтрационному выщелачиванию с использованием солерастворимого компонента и воды, аналогичной по составу и свойствам грунтовым водам, формирующимся на территории застроенной объектами проектируемого типа. Причем, кроме измерения величины просадки и суффозионного сжатия материалов образцов, определяют их конечные значения, а также показатели солепереноса характеризующие интенсивность развития деформационных и суффозионных процессов а грунтах основания.

Текст

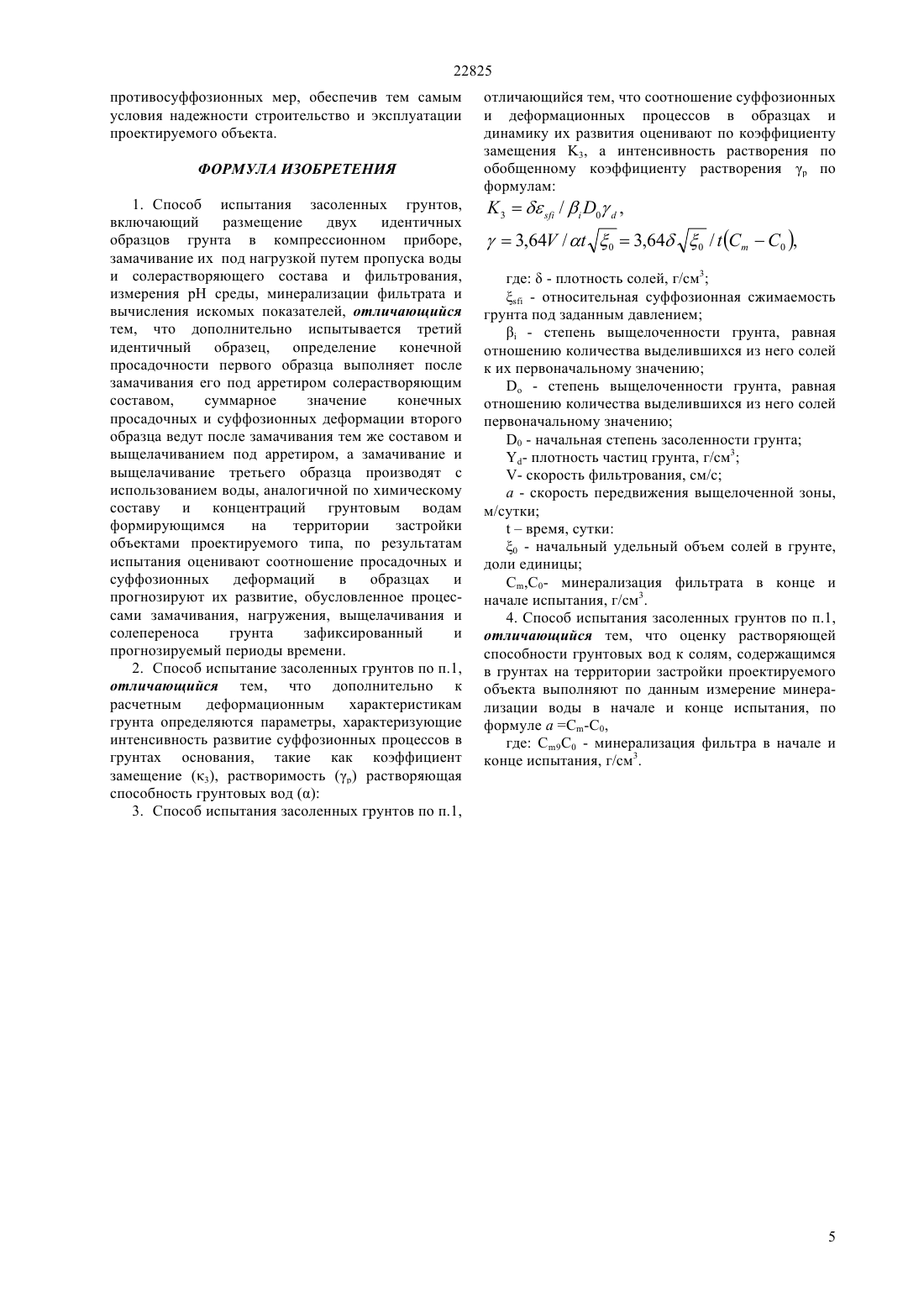

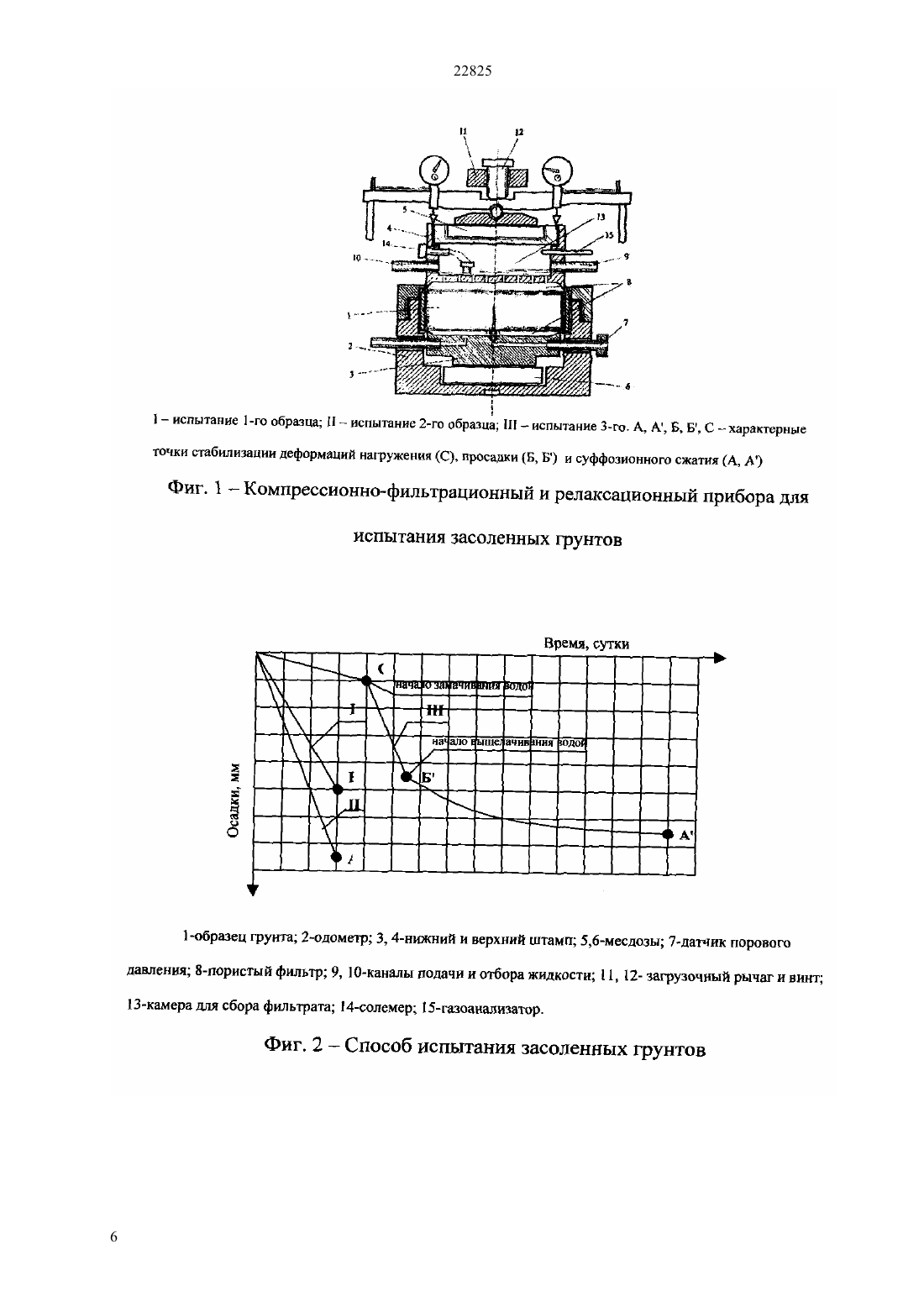

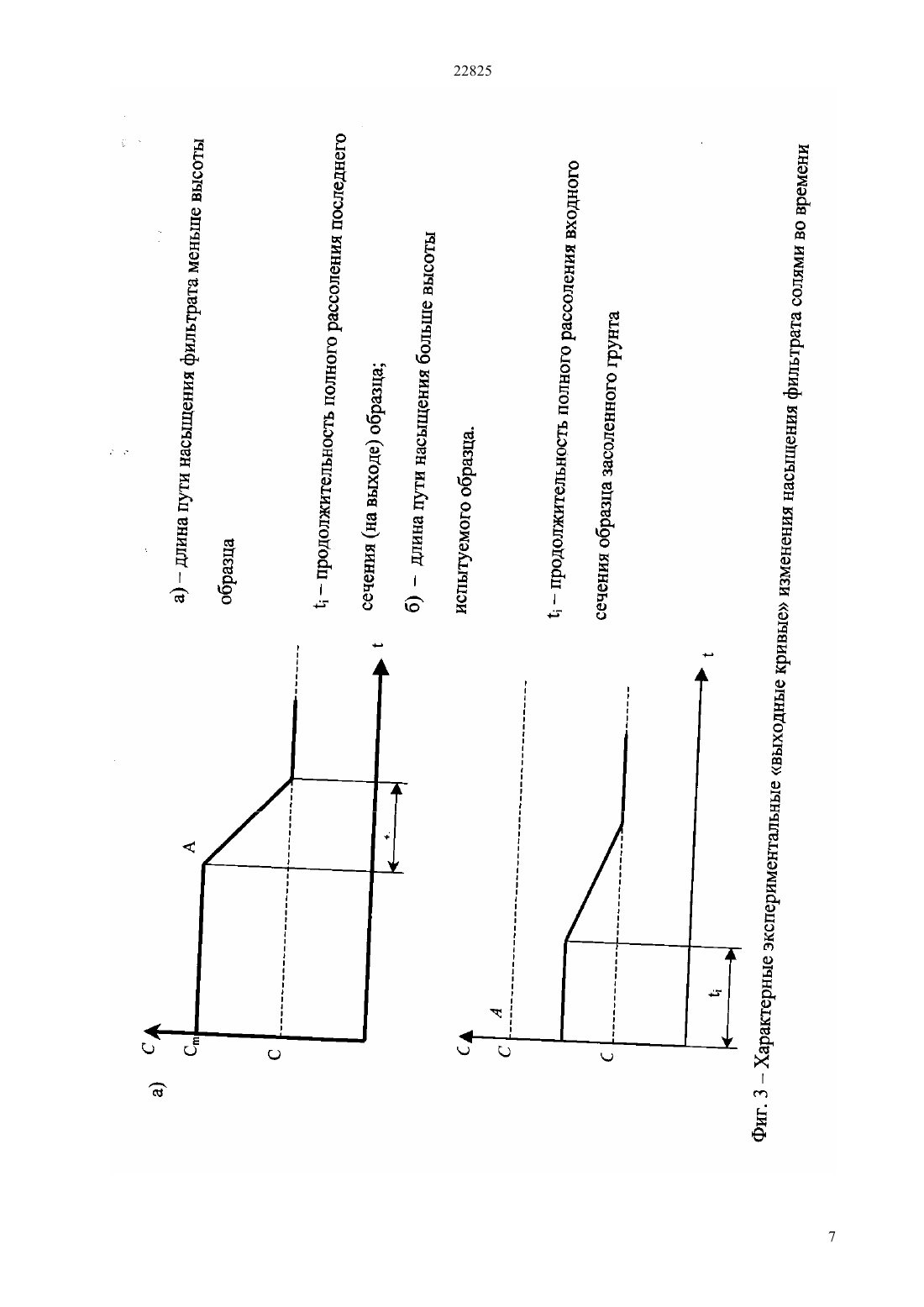

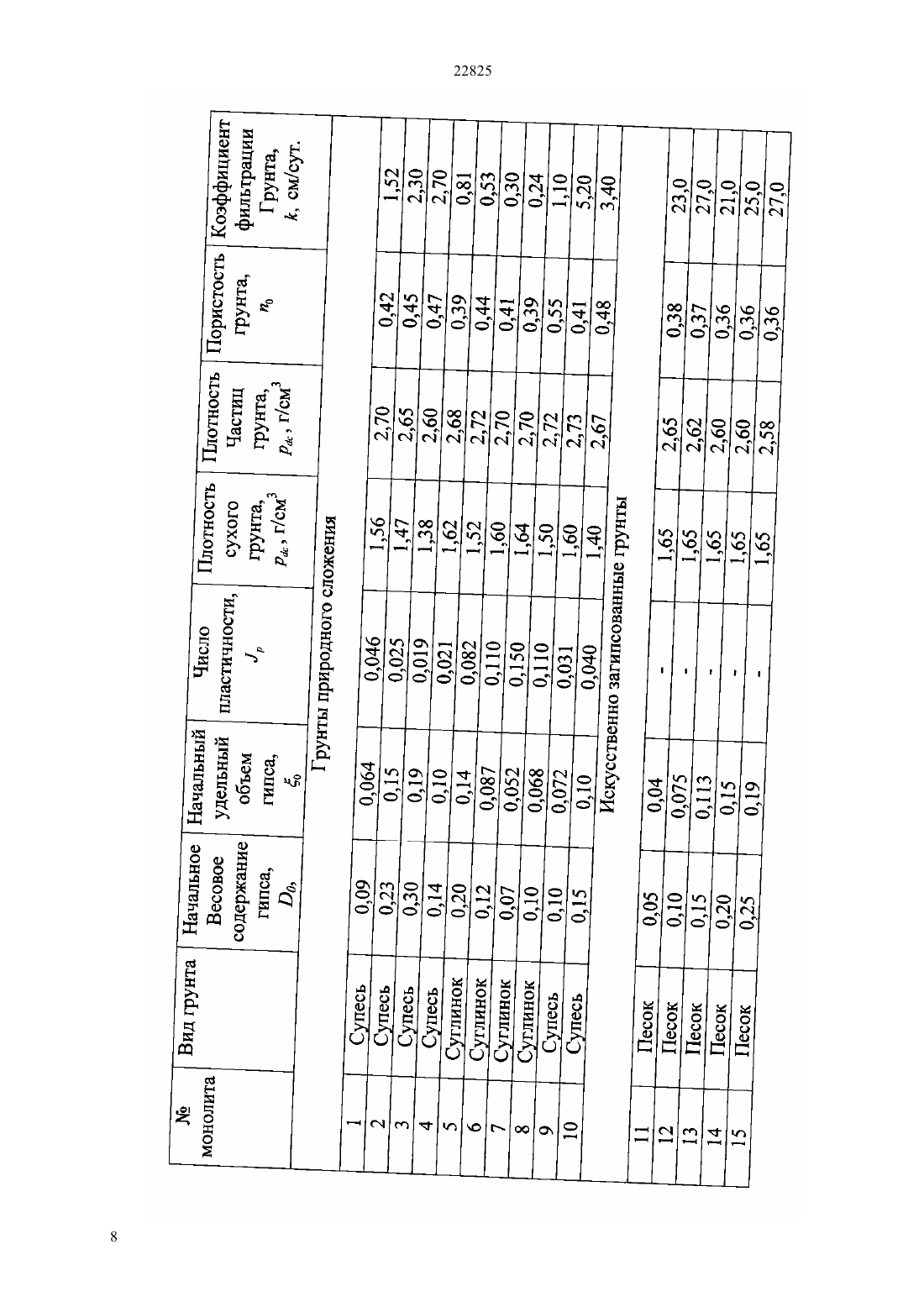

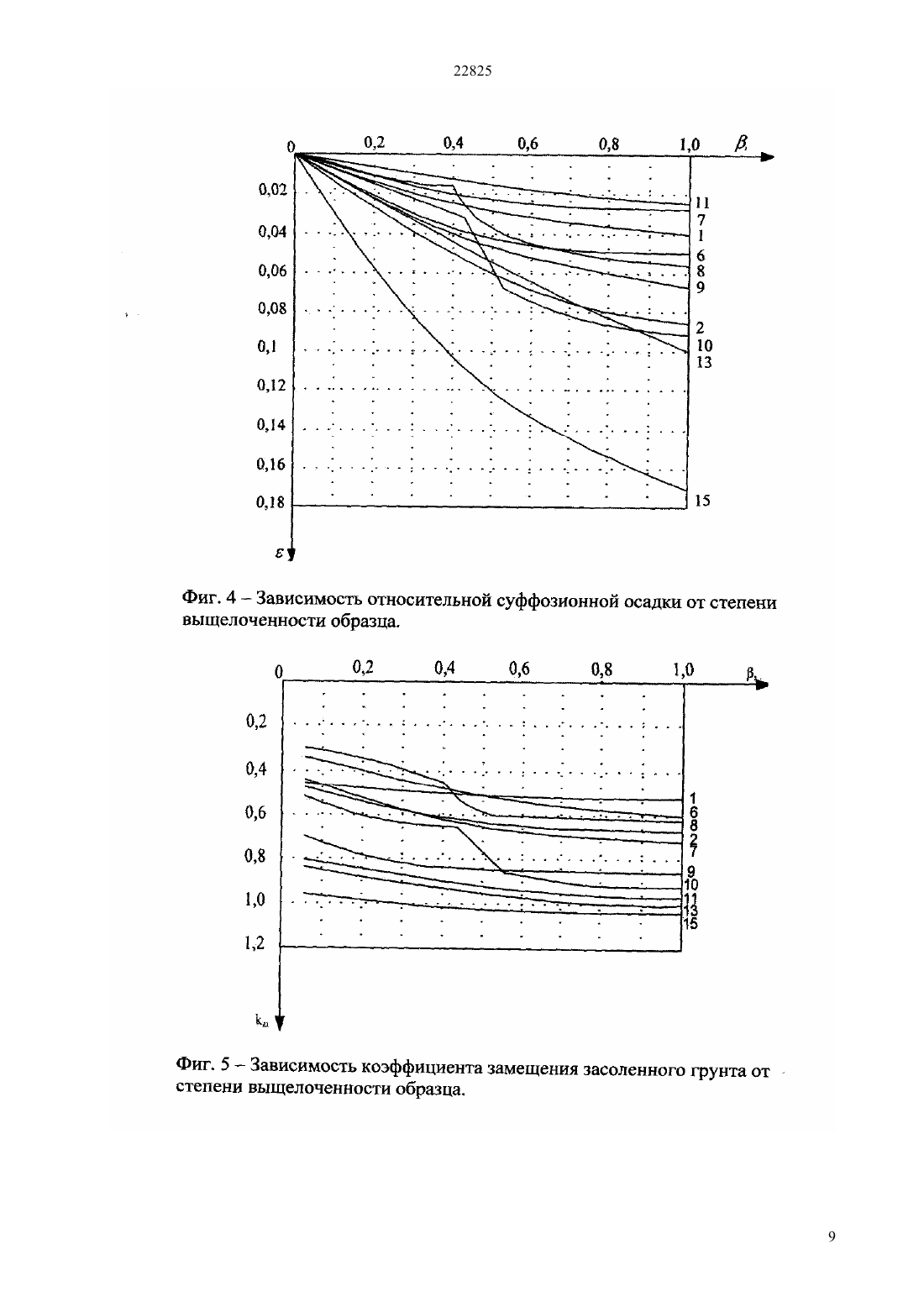

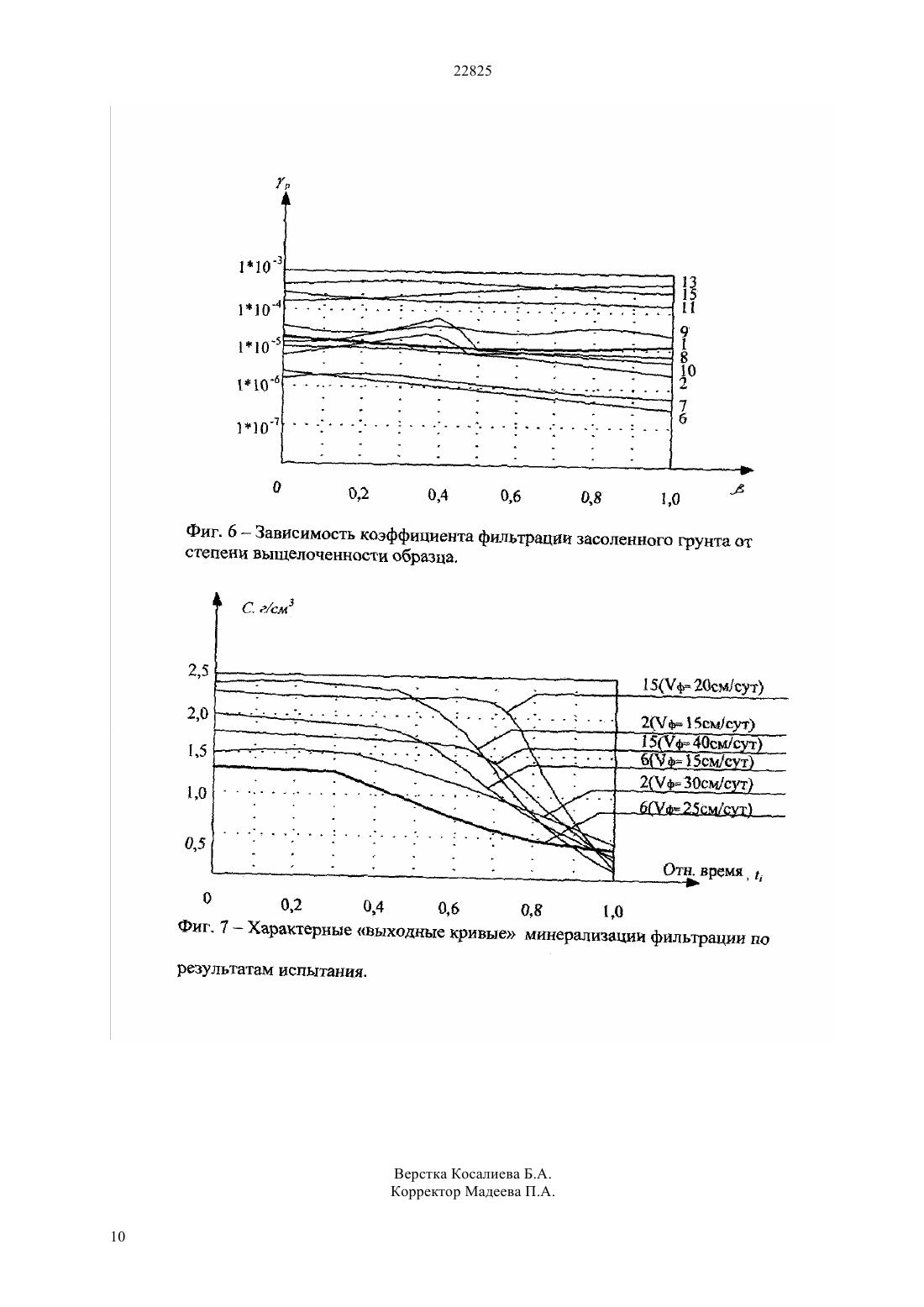

(51) 01 33/24 (2006.01) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ и динамику развития суффозионных и деформационных процессов в грунтах, повышение достоверности и точности определения данных для конкретных условий проектируемого объекта. Цель достигается путем испытания трех идентичных образцов грунта, закладываемых в компрессионный прибор и подвергаемых замачиванию, ступенчатому нагружению и фильтрационному выщелачиванию с использованием солерастворимого компонента и воды, аналогичной по составу и свойствам грунтовым водам, формирующимся на территории застроенной объектами проектируемого типа. Причем, кроме измерения величины просадки и суффозионного сжатия материалов образцов,определяют их конечные значения, а также показатели солепереноса характеризующие интенсивность развития деформационных и суффозионных процессов а грунтах основания.(72) Унайбаев Булат Жарылгапович Арсенин Владимир Анатольевич Унайбаев Булат Булатович Ищанова Айслу Шайдуловна Оханов Бауржан Лухманович Конакбаев Болат Аканулы (кроме Унайбаева Булата Жарылгаповича, всех не упоминать при публикации)(54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ(57) Областью применения предполагаемого изобретения является строительство зданий и сооружений, которая касается исследования состава и свойств грунтов основания. Достигаемый при этом технический результат - расширение диапазона исследуемых параметров, определяющих величину 22825 Изобретение относится к области проектирования и строительства зданий и сооружений, и предназначено для исследования состава и свойств грунтов основания проектируемого объекта. Известен способ определения суффозионной сжимаемости грунтов по ГОСТ 25585-83,включающий нагружение образца грунта,замачивание его под нагрузкой до стабилизации просадочных деформаций, фильтрование через образец воды до условной стабилизации суффозионного сжатия, измерение полученных деформаций и определение суффозионной сжимаемость грунта. Однако такой способ обладает малым диапазоном исследуемых параметров,не обеспечивает требуемой точности измерения,трудоемок и непригоден для испытания грунтов,содержащих средне- и труднорастворимые соли. Известен способ определения суффозионной сжимаемости засоленных грунтов по А.с. СССР 1374129, ( 0133/24, 1988, бюл.6),включающий нагружение образца грунта в компрессионном приборе,замачивание и фильтрование через образец воды до условной стабилизации суффозионного сжатия, испытание идентичного образца, подвергаемого тем же операциям и дополнительно фильтрованию через него солерастворяющего компонента, измерение полученной деформации и определение искомого показателя. К недостаткам этого способа относятся малый диапазон исследуемых параметров, низкая точность,отсутствие возможности оценить влияние грунтовых вод территории застройки проектируемого объекта на интенсивность развития суффозионных деформаций в грунте, трудоемкость и длительность измерительных операций. Известен также способ определения суффозионной сжимаемости засоленных грунтов по А.с. СССР 1567981, (01 33/24, 1990 бюл.20) включающий испытание двух идентичных образцов грунта в компрессионном приборе, в котором производят замачивание каждого из них под нагрузкой,фильтрование через них солерастворяющего компонента, фильтрование через один из образцов грунтовой воды с измерением рН среды и измерение просадки образцов для определения их суффозионной сжимаемости. В то же время известный способ обладает малым диапазоном исследуемых параметров, трудоемок и длителен, и при его использовании выполнить оценку реального хода суффозионных процессов в засоленном грунте путем определения уровня деформируемости грунта не предоставляется возможным. Кроме того, конечное значение просадочных и суффозионных деформаций в образцах грунта остается не установленным, что снижает точность измерения. Техническим результатом предполагаемого изобретения является расширение диапазона исследуемых параметров,повышение 2 достоверности и точности определяемых данных для конкретных условий исследуемого объекта. Это достигается тем, что в способе определения суффозионной сжимаемости засоленных грунтов,включающим испытание двух идентичных образцов грунта в компрессионном приборе, в котором производят замачивание каждого из них под нагрузкой,фильтрование через них солерастворяющего компонента, фильтрование через один из образцов грунтовой воды и измерение просадки образцов для испытания засоленных грунтов, в компрессионном приборе дополнительно испытывают третий идентичный образец грунта,причем первый и второй образцы замачивают под арретиром до нагружения солерастворяющим компонентом и последовательно через заданные промежутки времени фиксируют просадку первого образца, затем через второй образец фильтруют аналогичный солерастворяющий компонент до полного выноса содержимых солей, фиксируют суммарную конечную просадку и суффозионное сжатие образца, а замачивание третьего образца и фильтрования через него осуществляют раствором,аналогичным по составу и свойствам грунтовым водам, формирующимся на территории застройки объектов проектируемого типа, при этом в третьем образце последовательно фиксируют осадку под проектной нагрузкой, просадку при замачивании и суффозионное сжатие, дополнительно измеряют параметры, характеризующие солеперенос в грунте. Для прогноза интенсивности развития суффозионных и деформационных процессов в грунте при испытании третьего образца дополнительно измеряют параметры характеризующие солеперенос. Способ осуществляют следующим образом. Испытываются три идентичных образца грунта ненарушенного сложения и природной влажности,вырезанные из одного монолита отобранного в исследуемом массиве. Первый образец грунта помещают в камеру компрессионно-фильтрационного прибора,показанного на фиг. 1,и увлажняют солерастворяющим компонентом (например, 35 раствором соляной кислоты) под арретиром. Замачивание начинают снизу, постепенно, до появления влаги на поверхности верхнего штампа. После полного насыщения производят обжатие образца ступенчатой нагрузкой с интенсивностью,зависящей от принятой технологии возведения проектируемого объекта. Каждая ступень выдерживается до стабилизации просадочных деформаций 0,01 за три часа испытания. Конечное давление на образец определяется суммарной удельной нагрузкой от веса проектируемого объекта и природного давления на глубине отбора монолита(см. схемы 1 на фиг. 2). В ходе испытаний через определенные промежутки времени по показаниям индикаторов фиксируют изменение просадочной деформации. Конечная относительная просадочная деформация определяется по формуле деформационное сжатие образца грунта под заданным давлением, мм - высота образца грунта природной влажности естественном давлении, мм. Второй образец испытывают аналогичным образом, однако по завершению замачивания через образец начинают пропускать солерастворяющий компонент. Фильтрование раствором продолжают до тех пор, пока минерализация фильтрата на выходе из образца грунта не станет равняться его минерализации на вводе в образец, что фиксируется показаниями датчиков солемера и газоанализатора,установленных на вводе раствора в образец и на выходе. Выполнение указанного требования свидетельствует о полной выщелоченности образца грунта. После этого производят обжатие образца ступенчатой нагрузкой. Испытание ведут до стабилизации суммарной просадочной и суффозионных сжимаемости. За критерий их стабилизации принимают приращение на 0,01 мм. за трое суток испытания. На фиг. 2 показана схема 2 определения конечной суммарной просадочной и суффозионной сжимаемости грунта. Суммарное значение конечной относительной просадочной и суффозионной сжимаемости засоленного грунта при заданном давлении и полной выщелоченности определяют по формуле где к.- конечное суммарное значение просадочного и суффозионного сжатия образца грунта под заданным давлением, мм - высота образца грунта природной влажности естественном давлении, мм. По результатам испытания третьего образца,одновременно с оценкой просадочности и суффозионной сжимаемости грунта при замачивании и фильтрационном выщелачивании раствором т.е. водой аналогичной по химическому составу и концентрации грунтовым водам формирующимся на территории застройки объектов проектируемого типа, для прогноза развития суффозионных и деформационных процессов на проектируемом объекте, дополнительно определяют параметры солепереноса грунта коэффициент замещения(солеотдачи)и растворяющую способность грунтовой воды С-С 0. Коэффициент замещения показывает, какая часть объема вымытых солей замещена нерастворимыми частицами грунта и определяется на основании результатов испытания из выражения где - относительная суффозионная сжимаемость грунта под заданным давлением- степень выщелоченности грунта, равная отношению массы выщелоченных из грунта солей к их начальной массе 0 - начальная весовая степень засоленности грунта- плотность солей, г/см 3. При определении обобщенного коэффициента растворениясоответствующего установившейся скорости фильтрования, воды 0 в данном опыте,строится график изменения концентрации фильтрата во времени (выходная кривая). При этом в зависимости от гидрохимических параметров испытываемого образца, его высоты и скорости фильтрования, в начальный период фильтрат может быть насыщен или не насыщен солями,содержащимися в грунте (см. фиг. 3 а и 3 б). Фильтрат насыщен солями (фиг. 3 а) при условии,когда длина пути достижения максимальной концентрации меньше высоты образца грунта. Тогда точка перелома А на выходной кривой соответствует моменту начала выщелачивания последнего (выходного) сечения испытываемого образца. По этому графику,определив продолжительность обессоливания этого сечения ,и учитывая постоянство скорости передвижения выщелоченной зоны , находим обобщенный коэффициент растворения по следующей зависимости Где 0 - начальный удельный объем солей,содержащихся в грунте, доли ед. С и С 0 концентрация фильтрата,соответственно насыщения и начальная, г/см 3- скорость фильтрации, см/сут. Если фильтрат не насыщен солями (фиг. 3 б), то длина пути насыщения больше высоты образца грунта. В этом случае, в начальный период испытания на выходной кривой наблюдается некоторой участок установившейся концентрации насыщения фильтрата С. Причем эта концентрация меньше концентрация насыщения фильтрата С. Тогда длина этой зоны на графике (фиг. 3 б) соответствует времени рассоления входного сечения Теперь, зная парные значения , можно определить значения обобщенного коэффициента солеотдачипри любой скорости фильтрования ,по следующей формуле Экспериментальными выходными кривыми дополнительно определяется растворяющая способность (-о) грунтовой воды к солям,содержащимся в грунте. При этом принимаем, что если 3 22825 а) длина пути насыщения фильтрата меньше высоты образца- продолжительность полного рассоления последнего сечения (на выходе) образца б) длина пути насыщения фильтрата больше высоты испытуемого образца.- продолжительность полного рассоления входного сечения образца засоленного грунта. Для выяснения факта достижения концентрации насыщения, во время испытания фильтрование воды прекращают, и образец грунта оставляют в водонасыщенном состоянии на определенное время (13 суток). Затем отбирают фильтрат с целью оценки в нем минерализации. Полученные значения сравнивают с установившейся концентрацией фильтрата на выходной кривой(фиг. 3) и большее значение из этих параметров принимается за истинную концентрацию насыщения грунтовой воды солями, содержащимися в грунте. Способ испытания засоленных грунтов различного типа и степени засоления был апробирован на суглинках и супесях природного сложения, отобранных на строительных площадках Центрального и Западного Казахстана,и искусственно засоленных песках, праведенных в таблице. На фиг. 37 представлены характерные результаты лабораторных испытаний в виде графиков изменения характеристик деформируемости и солепереноса грунта от степени выщелоченности и изменения концентрации фильтрата во времени. За расчетный период принято относительное время с начала непрерывного фильтрования к длительности испытания. На фиг. 4 показаны результаты экспериментальной оценки развития суффозионной осадки в зависимости от их степени выщелоченности. Характер экспериментальных кривых свидетельствует о прямолинейной зависимости между количеством вынесенного объема солей (суффозией) и деформациями. Однако на некоторых экспериментальных кривых (монолиты 8 и 10 по таблице) суглинок и супесь с пленочным типом засоления этом есть переломные точки в пределах степени выщелоченности образцов 0,350,55. Перелом не экспериментальных кривых (фиг. 4) объясняется тем, что соли в грунтах естественной структуры до определенного момента связывают твердые частицы и только после достижения определенной степени выщелоченности частиц силы их цементации уже не проявляются, а потому происходит скачкообразное уплотнения грунта. Экспериментально полученные зависимости коэффициента замещения засоленного грунта от степени выщелоченности образцов (см. фиг. 5) свидетельствует о том, что в начальный момент процесс деформации отстает от хода выноса солей, а затем несколько обгоняет его. Однако полного замещения освобожденного объема при рассолении грунта естественного сложения не происходит, т.е. численное значение коэффициента замещения не превышает единицы. По результатом экспериментов установлено, что только в 4 искусственно засоленных безструктурных песках наблюдается прямо пропорциональная замена освободившегося объема нерастворимыми частицами грунта (см. фиг. 5). В отдельных случаях наблюдается превышение деформаций над объемом вынесенных солей (кривая 13, 15 на фиг. 5). Это объясняется тем,что под воздействием фильтрационного потока в процессе растворения и выноса солей разрушаются цементационные структурные связи, и нерастворимые частицы грунта переупаковываются и перестраиваются плотнее, чем до начала фильтрования. Коэффициент фильтрации засоленного грунта в процессе выщелачивания изменяется незначительно (фиг. 6). Как видно из фиг. 7 во всех выходных кривых изменения концентрации фильтрата на выходе в начальный период возникает участок с установившимся значением концентрации, по величине равный концентрации насыщения или меньше, затем наблюдается ее уменьшение до начального значения. Из общего многообразия расчетных параметров определяемых при испытаниях засоленных грунтов известными способами искомыми являются относительная просадочность и суффозионная сжимаемость грунта. Для расширения диапазона возможностей известного способа (прототипа) в предлагаемом способе дополнительно определяются параметры конечной относительной просадочности и суффозионной сжимаемости,их суммарное значение, коэффицент растворения, замещения и растворяющей способности грунтовых вод Заявляемое техническое решение по сравнению с известными способами испытания засоленных грунтов обеспечивает сокращение сроков анализа в три и более раза,расширяет диапазон разновидностей и типов исследуемых грунтов,включая и те, которые содержат труднорастворимые соли, позволяет количественно оценить деформации грунтовой среды при нагружении, замачивании,фильтровании, солепереносе с прогнозом их развития на весь срок эксплуатации проектируемого объекта. Особенность предлагаемого способа заключается в том, что результаты испытания позволяют уже на стадии инженерно-геологических изысканий оценить размеры и динамику изменения характеристик деформаций нагружения, просадки,суффозионного сжатия и солепереноса грунта под заданной нагрузкой при замачивании и фильтровании водой, аналогичной по химическому составу и концентрации грунтовым водам формирующимся в основании объектов проектируемого типа с дополнительным ускоренным определением их конечных величин,соответствующих состоянию полной выщелоченности грунтов основания. Гидрогеохимическая оценка основания по результатом испытания заявленным способом уже на стадии изысканий позволяет с запроектировать сооружение любой степени ответственности на грунтах любого типа и степени засоления,предусмотрев при необходимости, на основании данных испытания разработку 22825 противосуффозионных мер, обеспечив тем самым условия надежности строительство и эксплуатации проектируемого объекта. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Способ испытания засоленных грунтов,включающий размещение двух идентичных образцов грунта в компрессионном приборе,замачивание их под нагрузкой путем пропуска воды и солерастворяющего состава и фильтрования,измерения рН среды, минерализации фильтрата и вычисления искомых показателей, отличающийся тем, что дополнительно испытывается третий идентичный образец, определение конечной просадочности первого образца выполняет после замачивания его под арретиром солерастворяющим составом,суммарное значение конечных просадочных и суффозионных деформации второго образца ведут после замачивания тем же составом и выщелачиванием под арретиром, а замачивание и выщелачивание третьего образца производят с использованием воды, аналогичной по химическому составу и концентраций грунтовым водам формирующимся на территории застройки объектами проектируемого типа, по результатам испытания оценивают соотношение просадочных и суффозионных деформаций в образцах и прогнозируют их развитие, обусловленное процессами замачивания, нагружения, выщелачивания и солепереноса грунта зафиксированный и прогнозируемый периоды времени. 2. Способ испытание засоленных грунтов по п.1,отличающийся тем, что дополнительно к расчетным деформационным характеристикам грунта определяются параметры, характеризующие интенсивность развитие суффозионных процессов в грунтах основания, такие как коэффициент замещение (3), растворимость (р) растворяющая способность грунтовых вод 3. Способ испытания засоленных грунтов по п.1, отличающийся тем, что соотношение суффозионных и деформационных процессов в образцах и динамику их развития оценивают по коэффициенту замещения 3, а интенсивность растворения по обобщенному коэффициенту растворения р по формулам 3/0,3,64 /03,640 /(0 ),где- плотность солей, г/см 3- относительная суффозионная сжимаемость грунта под заданным давлением- степень выщелоченности грунта, равная отношению количества выделившихся из него солей к их первоначальному значению о - степень выщелоченности грунта, равная отношению количества выделившихся из него солей первоначальному значению 0 - начальная степень засоленности грунта- скорость фильтрования, см/с- скорость передвижения выщелоченной зоны,м/суткивремя, сутки 0 - начальный удельный объем солей в грунте,доли единицы,0- минерализация фильтрата в конце и начале испытания, г/см 3. 4. Способ испытания засоленных грунтов по п.1,отличающийся тем, что оценку растворяющей способности грунтовых вод к солям, содержащимся в грунтах на территории застройки проектируемого объекта выполняют по данным измерение минерализации воды в начале и конце испытания, по формуле а С-С 0,где 90 - минерализация фильтра в начале и конце испытания, г/см 3.

МПК / Метки

МПК: G01N 33/24

Метки: способ, грунтов, засоленных, испытания

Код ссылки

<a href="https://kz.patents.su/10-ip22825-sposob-ispytaniya-zasolennyh-gruntov.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Способ испытания засоленных грунтов</a>

Предыдущий патент: Способ определения твердости металла

Следующий патент: Способ идентификации товаров и изделий

Случайный патент: Способ определения механической прочности сращения послеоперационной раны в эксперименте